We made our love on wasteland

and through the barricades

(Spandau Ballet, ‘Through the Barricades’, 1986)

In questi giorni così agitati e problematici, rispetto alla tranquillità da ‘fine della storia’ cui l’Italia e l’Europa erano abituate da più di trent’anni, sembra essere ripartito – a dire il vero, più nel nostro Paese che in altri – il dibattito sulla natura del ‘pacifismo’. Lo testimoniano, fra l’altro, le manifestazioni di piazza tenutesi da noi nelle ultime settimane, che hanno peraltro mostrato in maniera piuttosto evidente – anche nella contrastante varietà degli stendardi esposti e delle posizioni espresse – l’assenza di quelle che si definiscono ‘idee chiare’.

Non sono un pacifista in senso stretto: ritengo anzi che sostenere la pace ‘senza se e senza ma’ significherebbe di fatto lasciare campo libero al più forte. Ma non si può negare che il pacifismo sia stato da sempre un potente ispiratore di istanze sociali e, quindi, della musica che tali istanze ha accompagnato. E proprio sulla ‘musica della pace’ vorrei oggi brevemente intrattenere i lettori, ricordando canzoni che hanno in qualche modo fatto la nostra storia.

Seguendo un ordine affettivo più che cronologico, parto dal brano citato in apertura, ‘Through the Barricades’ del gruppo britannico Spandau Ballet (1986).

Il pezzo conseguì un grandissimo successo internazionale, raggiungendo i primi posti delle classifiche anche in Italia. Il testo, non privo di richiami a Thomas Stearns Eliot, racconta una storia d’amore tra due ragazzi di religione opposta nell’Irlanda del Norddella guerra civile, osteggiata dalle rispettive famiglie e con un finale apparentemente tragico o comunque negativo. Il brano venne ispirato dalla morte di un amico della band, ucciso a Belfast nel 1983.

Sempre nella martoriata Irlanda è ambientata ‘Belfast Child’, portata al successo nel 1989 dagli scozzesi Simple Minds.

Le liriche, scritte sulle note di una canzone tradizionale irlandese, trattano temi relativi alla guerra civile, ma con un accento meno pessimista rispetto al brano precedente: ‘One day we’ll return here/When the Belfast Child sings again’.

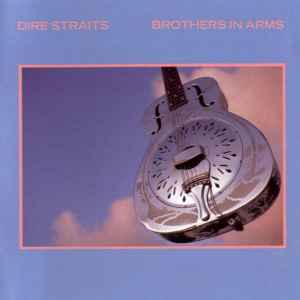

Un altro famoso gruppo britannico, i Dire Straits, portò al successo nel 1985 un album dall’evocativo titolo ‘Brothers in Arms’. L’omonimo singolo, ispirato alla guerra anglo-argentina per le isole Falkland-Malvinas da poco conclusa, raggiunse le prime posizioni delle classifiche e venne in seguito utilizzato nelle colonne sonore di diversi film di guerra e di spionaggio.

‘Brothers in Arms’ è l’album che ha portato i Dire Straits all’apice del successo, in un periodo storico segnato dall’aggravarsi della confrontazione fra Est e Ovest. Molto rappresentativi in questo senso i versi che seguono: «Now the sun’s gone to hell/And the moon’sriding high/Let me bid you farewell/Every man has to die/…We’re fools to make war/On our brothers in arms»

Restando in tema di ‘guerra fredda’, non si può non citare ‘Russians’ di Sting, sempre del 1985.

Nel periodo delle ‘guerre stellari’, versi come «Mr. Reagan says, we will protect you/I don’t subscribe to this point of view/Believe me when I say to you/I hope the Russians love their children too» ebbero un fortissimo impatto sul pubblico, come del resto, dal punto di vista strettamente musicale, la sontuosa introduzione strumentale tratta da Prokofiev. Alcuni, anche in Italia, accusarono di qualunquismo l’ex leader dei Police, ma poche canzoni hanno probabilmente reso, come ‘Russians’, lo spirito di quei tempi.

Nel nostro viaggio a ritroso fra le ‘canzoni per la pace’, ci fermiamo adesso al 1976, anno di apparizione di ‘No Man’s Land’ (conosciuta anche come ‘The Green Fields of France’), scritta dal cantautore scozzese-australiano Eric Bogle su musica ripresa da una nota ballata popolare scozzese.

La canzone è una lunga riflessione davanti alla tomba di un soldato diciannovenne, morto nel Nord della Francia nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, e sepolto in un cimitero militare. L’autore ripercorre la breve vita del giovane militare, rivolgendogli direttamente una serie di domande, per poi giungere a una dura condanna della guerra: «Well, the sorrow, the suffering, the glory, the pain/The killing and dying wereall done in vain/For young Willie McBride, it allhappened again».

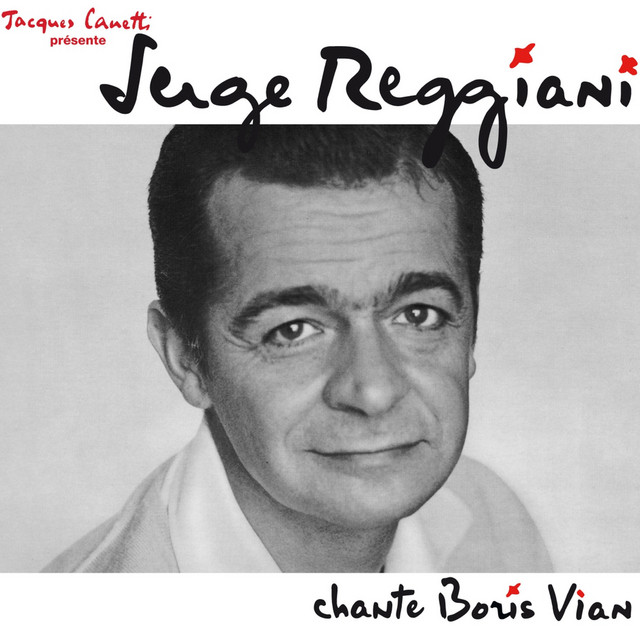

Giungiamo al culmine di questa cavalcata musicale con ‘Le Déserteur’, una grande canzone del poeta e scrittore francese Boris Vian, apparsa nel 1954, anno della disfatta di Dien Bien Phu che segnò la fine della guerra d’Indocina.

Portata al successo da Serge Reggiani, ‘Le Déserteur’ conobbe numerose versioni in tutto il mondo: in Italia venne tradotta per la prima volta nel 1967 da Luigi Tenco con il titolo ‘Padroni della terra’ (ma pubblicata solo postuma) e poi ritradotta e incisa da Ivano Fossati nel 1992 (‘Il disertore’). Bastino a descriverla – e a concludere queste brevi note – alcuni versi fra quelliindirizzati dal protagonista a «Monsieur le Président” per rifiutare la lettera di coscrizione: Je mendierai ma vie/Sur les routes de France/De Bretagne en Provence/Et je dirai aux gens/Refusez d’obéir/Refusez de la faire/N’allez pas à la guerre/Refusez de partir».