Germania e Francia richiamano il gigante asiatico a non calpestare l’integrità europea e alla necessità di ‘reciprocità’

«Stiamo facendo passi in avanti insieme. Non dovremmo consentire ai sospetti di portarci a guardare sempre all’indietro», ha dichiarato, concludendo il viaggio in Europa, a fianco del presidente Emmanuel Macron, a Parigi, il Presidente cinese Xi Jinping, sottolineando che «naturalmente ci sono divergenze e competizione, ma è una competizione positiva». Dopo aver lasciato Palermo, al termine della proficua visita in Italia, il capo della Repubblica Popolare è atterrato domenica all’aeroporto di Nizza poco dopo mezzogiorno per cominciare la sua visita di Stato nel Principato di Monaco, che non rinuncerà allo sviluppo della tecnologia 5G da parte di Huawei, e poi in Francia in compagnia della moglie Peng Liyuan. Dopo aver trascorso qualche ora insieme al principe Alberto II e dalla consorte Charlene, ha cenato con il presidente francese a Villa Kerylos a Beaulieu-sur-Mer, alla vigilia delle celebrazioni per il 55esimo anniversario delle relazioni tra Francia e Cina.

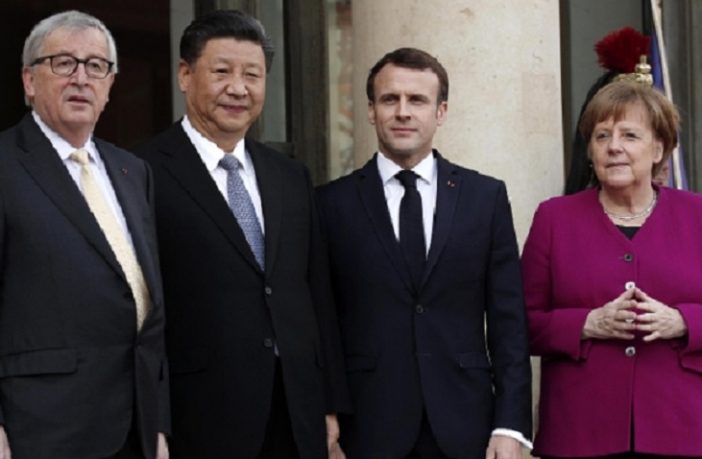

Quest’oggi, nella capitale francese, come annunciato la scorsa settimana, sono giunti anche la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il presidente della Commissione UE, Jean-Claude Juncker, per partecipare a un summit a quattro indetto – ha affermato il portavoce della commissione, Margaritis Schinas – per esplorare «punti di convergenza» in vista del forum Ue-Cina a Bruxelles del 9 aprile. «Non si tratta di un formato permanente, ma di un segno delle strette relazioni tra Francia e Germania, un appuntamento che serve a parlare delle sfide multilaterali, in cui era giusto coinvolgere anche la Commissione» ha sentenziato Merkel. Dunque, un vertice importante per ribadire gli appelli ad una maggiore ‘reciprocità’, tra le prime preoccupazioni di Bruxelles, soprattutto dopo la firma, nella giornata di sabato, del controverso Memorandum di Intesa tra Italia e Cinaper le Nuove Vie della Seta, le cui ricadute positive per il Belpaese, a detta di molti osservatori, sono tutt’altro che certe. Del resto, «abbiamo molto lavoro da fare insieme in termini di azione sul clima e sul multilateralismo, ma dobbiamo anche difendere i nostri stessi interessi» aveva detto giovedì scorso Macron, mentre il ministro delle Finanze francese, Jean-Yves Le Drian aveva sottolineato che «se parliamo di una Nuova Via della Seta, allora deve funzionare in entrambe le direzioni»,

E’ vero, l’incontro bilaterale tra Macron e Xi Jinping, prima del vertice a quattro, è stato l’occasione per la firma di 14 accordi tra Francia e Cina nel settore nucleare, aeronautico, navale, dell’ambiente, dell’energia, della ricerca spaziale e artistico. Questo «grande contratto per Airbus è un importante progresso e un segnale eccellente della forza degli scambi» tra i due Paesi, ha rimarcato Macron riferendosi alla commessa della holding dell’avazione cinese Casc al colosso aeronautico francese, inizialmente di 184 aerei, annunciata nel 2018, poi diventata di 290 Airbus A320 e 10 A350. 10 miliardi è poi il valore degli accordi riguardanti la costruzione di un campo di turbine eoliche offshore e l’acquisto da parte della compagnia di navigazione CMA-CGM di 10 portacontainers costruite in Cina per 1,2 miliardi di euro. Anche lo spazio, per quel che riguarda l’esplorazione della Luna, la lotta riscaldamento globale e l’apertura a novembre di un centro Beaubourg a Shanghai sono entrati a far parte degli accordi firmati a Parigi dai due capi di stato. Ma questo non può far distrarre l’attenzione dalla ragione ben più importante del summit di oggi alla presenza della Cancelliera tedesca e del Presidente della Commissione UE: i due pesi massimi dell’Unione, Parigi e Berlino, infatti, che, pur essendo tra i primi partner economici di Pechino in Europa, non hanno firmato il MOU e che paiono sempre più vicine dopo la sottoscrizione del Trattato di Aquisgrana, come testimonia la prima storica seduta del parlamento franco tedesco (50 deputati da Parigi e 50 da Berlino che si incontreranno due volte all’anno) avvenuta ieri, volevano rammentare al Presidente cinese quali fossero i limiti da non superare nei rapporti sino-europei, avvertendo che la politica del ‘dividi et impera’ attuata in alcune circostanze, ultima delle quali la sigla del Memorandum da parte italiana, è ben nota al motore franco-tedesco e da questo non sottovalutata. Anzi, contrastata e gestita, ma non in modo autonomo, bensì sotto l’ombrello di Bruxelles, approccio ben diverso rispetto a quello adottato da Roma che, forse proprio per questo, è stata il ‘convitato di pietra’ al summit.

Nell’ottica di una «relazione esemplare» tra l’Europa e la Cina, bisogna «rispettare l’unità dell’Unione europea» è la reprimenda rivolta dall’inquilino dell’Eliseo tanto a Xi Jinping quanto all’Italia, assente all’incontro: «nessuno è ingenuo, ma noi rispettiamo la Cina e siamo determinati ad avere un dialogo e una cooperazione, e naturalmente ci aspettiamo che i nostri principali partner rispettino l’unità dell’Unione europea e i valori che ha e che porta nel mondo». Parole che risultano coerenti con la consapevolezza tanto di Macron quanto di Merkel – la Germania peraltro intrattiene tra le più solide relazioni economiche con Pechino (si è recata ben undici volte nella capitale cinese) e anche per questo mal vista da Trump – che non si può trattare con la Cina, date le sue immense dimensioni, a livello nazionale, ma che occorra farlo nella cornice dell’Unione Europea, unica che possa garantire dagli abusi di una posizione dominante da parte del Dragone.

Proprio quell’unità richiamata da Macron nel suo discorso a Parigi, nei fatti, la Cina ha spesso preferito non rispettarla, approfittando della propria grandezza per trattare con i singoli Paesi europei in posizioni di vantaggio. Un esempio eclatante di questa tendenza è stata la firma da parte dell’Italia – che non è il primo Paese europeo (hanno già firmato Grecia, Polonia, Ungheria), ma certamente il più grande e primo tra i membri del G7 – del MOU per l’adesione al progetto delle nuove Vie della Seta, riconoscendone legittimità politica. Pur essendo un accordo di per sé non vincolante, come ha sottolineato più volte Palazzo Chigi, la sua sottoscrizione è stata resa possibile sfruttando l’odierno indebolimento dell’UE in piena Brexit e la tensione che caratterizza da diversi mesi i rapporti tra Bruxelles e Roma nell’era giallo-verde. In altri termini, con l’adesione italiana, Pechino è riuscita, aprendo anche a possibili emulazioni da parte di altri Paesi, a rompere la solidità del fronte di critica europeo al progetto delle Nuove Vie della Seta, peraltro avversato molto anche dagli Stati Uniti, che lo identificano come lo strumento adottato dalla Cina per mettere in discussione la loro influenza, ponendo a rischio le alleanze tradizionali, NATO in primis. «Né la Ue né nessuno Stato membro può ottenere efficacemente i suoi obiettivi con la Cina senza piena unità»: tutti gli Stati – aveva precisato pochi giorni prima un portavoce della Commissione europea commentando la vicenda italiana – «hanno la responsabilità di assicurare coerenza con leggi e politiche Ue e di rispettare l’unità dell’Ue nell’attuare tali politiche».

Sebbene il Premier italiano Giuseppe Conte abbia richiamato l’attenzione sulla presenza, per la prima volta in un MOU firmato tra Cina e un Paese UE, di espliciti riferimenti alle «regole europee», i timori riguardo alle ricadute per l’unità politica europea non sono stati eliminati. Tanto che, la settimana scorsa, durante una conferenza stampa al termine del Consiglio europeo durante la quale è stato annunciato il vertice di oggi, lo stesso Macron, senza mezzi termini, aveva chiarito come sulla Cina «non è un buon metodo negoziare in bilaterale testi di accordo sulla rotta della Via della seta. La relazione tra UE e Cina non deve essere solo una relazione commerciale. Deve essere una relazione strategica e geopolitica». In altre parole, posto che – come ha ricordato Juncker – «la Commissione è la sola responsabile dell’organizzazione delle relazioni commerciali», come si può pretendere che l’Europa faccia la sua parte nell’interesse dei cittadini se la coesione politica che la dovrebbe caratterizzare e legittimare viene minata proprio nei dossier più importanti dal punto di vista simbolico e decisivi per l’ insieme di valori condivisi, come l’adesione al progetto delle ‘Vie della Seta’, dagli Stati che decidono di agire in modo autonomo? E come sperare, fuori dalla cornice europea, di ottenere vantaggi nazionali visto lo squilibrio tra i contraenti?

Inoltre le perplessità europee riguardo al progetto OBOR non giungono inaspettate: come dimostra il rapporto sottoscritto nell’aprile scorso da 27 dei 28 ambasciatori dei Paesi UE in Cina, Bruxelles si è sempre dimostrata, per diversi motivi tra cui la definizione del progetto di investimento, la realizzazione dell’infrastruttura e la sua gestione, poco entusiasta di questo progetto al punto da presentare una sua proposta di collegamento tra Europa e Asia.

Nella stessa conferenza stampa conclusiva del Consiglio europeo, si era espressa anche Angela Merkel che, pur ammettendo di non avere critiche da fare al memorandum, aveva ricordato la necessità di «relazioni fondate sulla reciprocità, compreso un accesso reciproco ai rispettivi mercati». Le differenze tra i modelli economici di Pechino e Bruxelles sono considerate dall’Unione Europea estremamente rilevanti soprattutto per quel che riguarda la concorrenza, la presenza dello Stato nelle aziende del Dragonee la possibilità per le aziende cinesi di partecipare agli pubblici in Europa. A questi elementi andrebbe aggiunta, come ha fatto il Presidente francese in sede di vertice, la preoccupazione europea per quanto concerne il rispetto dei diritti umani in Cina, aspetto non secondario se si considera che proprio questa ‘lacuna’, abbattendo i costi del lavoro e di conseguenza i prezzi dei prodotti, ha consentito al Dragone di crescere in modo esponenziale negli ultimi decenni, concorrendo slealmente con i Paesi occidentali.

Ecco spiegata la reiterata richiesta di ‘reciprocità’ degli investimenti che però non può esser avanzata dal singolo Stato, ma che, secondo Juncker, necessita di un accordo tra Bruxelles e Pechino da chiudersi «il prima possibile», così che la presenza degli investimenti cinesi nella UE «vada anche a beneficio dei cittadini europei». Del resto, ha chiarito senza mezza termini il leader della Commissione, Unione Europea e Cina «sono partner,competitori interessati e rivali. Ma questo è un complimento». Non più tardi di venerdì, lo stesso Juncker, al termine del Consiglio UE, commentando la scelta dell’Italia in merito alla firma del Memorandum d’intesa che sarebbe avvenuta il giorno seguente, aveva già tenuto a precisare che le relazioni tra la UE e la Cina «sono buone, ma non eccellenti», «c’è una asimmetria sui mercati e le asimmetrie creano squilibri, non possiamo costruire legami stabili se restano questi squilibri». Inoltre – aveva avvertito il Presidente della Commissione europea – «non c’è una concorrenza egualitaria reale tra UE e Cina, serve un accordo sugli investimenti di cui discutiamo da un certo tempo a questa parte».

A questo riguardo, nelle ultime settimane, l’Europa ha iniziato a muoversi approvando le norme che entreranno in vigore ad aprile sul monitoraggio degli investimenti esteri nella UE. Norme sulla cui approvazione l’Italia si e’ astenuta (in cambio della firma del memorandum?), ma che per Bruxelles è «uno strumento importante che farà sì che l’Europa sia una economia aperta, ma che allo stesso tempo esige dai suoi partner il rispetto delle stesse regole e degli stessi principi». D’altro canto, gli investimenti in UE da parte di imprese di Stato sono cresciuti rapidamente e la proprietà straniera risulta particolarmente diffusa in alcuni settori chiave. Ci sarebbe poi l’ ‘Ipi’, una norma che Germania e Francia vorrebbero rimettere in agenda per vietare alle imprese di Paesi extraeuropei, Cina prima di tutti, di partecipare alle gare pubbliche d’ appalto in Europa, se quegli stessi Paesi non garantiscono parità di accesso alle aziende comunitarie. Tuttavia, sulla Cina «il tempo dell’ingenuità europea è finita» perché il Paese è tra «i rivali sistemici» dell’Unione Europea, è la convinzione di Macron secondo cui «questo risveglio era necessario» perché «da diversi anni abbiamo un approccio in ordine sparso e la Cina sfruttava le nostre divisioni».

«Vedo con preoccupazione che in Italia e in altri Paesi europei importanti infrastrutture strategiche – come reti elettriche, linee di alta velocità e porti – non sono più in mano europea, bensì cinese»: ha recentemente affermato Guenther Oettinger, commissario europeo al bilancio, in un’intervista diffusa dai giornali del network Funke. Secondo Oettinger, devono essere prese delle contromisure, ma i governi degli Stati membri non si rendono sufficientemente conto di quelli che sono «gli interessi nazionali ed europei». Ecco perché – ha detto il commissario UE – «sarebbe opportuno pensare a strumento come il diritto di veto europeo oppure un dovere di assenso europeo, esercitato attraverso la Commissione». Inoltre, a detta di Oettinger, l’ Europa «ha bisogno urgente di una strategia per la Cina degna di questo nome». Per quello che riguarda la partecipazione di Huawei alla realizzazione della rete 5G in Germania, Oettinger ha detto di essere «molto preoccupato» di fronte alla prospettiva che «delle infrastrutture per sistema di trasporti, reti energetiche oppure di trasmissione dati possano finire sotto il controllo di altri Paesi e di altri governi».

A proposito di Huawei e di 5G, argomento ritenuto strategico a Washington, quasi per paradosso, proprio mentre a Parigi è stata rivendicata l’urgenza di una posizione comune europea per dialogare con la Cina, l’ UE si è pronunciata, con una raccomandazione messa a punto dalla Commissione europea sulla «vulnerabilità» del 5G e un invito agli Stati membri a mettere al bando le società estere che possono mettere a rischio la sicurezza dei singoli paesi e dell’intera Unione. In altre parole, rimandando la questione a livello nazionale, senza riferimenti espliciti alla Cina o a Huawei, l’UE mette in guardia sul fatto che la «vulnerabilità nelle reti 5G o un attacco informatico che ha come obiettivo le reti future di uno Stato membro influenzerebbe l’Unione nel suo complesso. Gli Stati membri dell’UE hanno il diritto di escludere le società dai loro mercati a livello nazionale per motivi di sicurezza, se non sono conformi alle norme del paese e alle loro strutture legali». Secondo Bruxelles, serve una «valutazione del rischio nazionale della rete 5G che deve essere presentata entro la fine di giugno 2019». Gli Stati membri dovranno «aggiornare i requisiti di sicurezza esistenti per i fornitori di rete», «con obblighi rafforzati sui fornitori e operatori per garantire la sicurezza delle reti». Questo perché «il rischio nazionale, le valutazioni e le misure dovranno prendere in considerazione vari fattori di rischio, come i rischi tecnici e i rischi legati al comportamento di fornitori o operatori, compresi quelli di paesi terzi». Cosa dovranno fare, quindi, gli Stati membri? Saranno chiamati a scambiarsi informazioni con il sostegno della stessa Commissione e con l’Agenzia europea per la cibersicurezza (ENISA), per completare una «valutazione coordinata del rischio entro il 1 ottobre 2019». Inoltre dovranno «sviluppare requisiti di sicurezza specifici che potrebbero essere applicati nel contesto di appalti pubblici relativi a reti 5G, compresi i requisiti obbligatori per implementare schemi di certificazione della sicurezza informatica».

Ciò detto, non bisogna dimenticare che l’UE è il più grande partner commerciale per la Cina che, a sua volta, per l’UE è il secondo partner. Lo scambio merci tra Cina e UE vale oltre 1 miliardo di euro al giorno: nel 2017, le esportazioni dell’UE in Cina raggiunto i 198 miliardi di euro mentre le importazioni hanno toccato i 375 miliardi di euro. Nello stesso anno, l’UE ha esportato servizi per un valore di 45 miliardi di euro mentre la Cina per 28 miliardi di euro. Tra Cina ed UE esistono «disequilibri» e «tensioni» – ha chiarito Macron – ma occorre «evitare che la risposta a queste tensioni porti alla frattura dell’ordine commerciale internazionale, a una nuova conflittualità commerciale o a nuove politiche di isolamento. Quello che vogliamo e’ un quadro multilaterale più giusto». «Per l’interesse comune» – ha evidenziato il Presidente francese – serve una «nuova forma di concorrenza leale: dobbiamo accelerare i lavori sulla modernizzazione del WTO, sulla trasparenza e sulla regole. La cooperazione porta più vantaggi del confronto». Sotto questa luce, Pechino sembra più vicino a Bruxelles di quanto non lo sia, al momento, Washington che da più di un anno conduce con il Dragone una ‘guerra’ a colpi di dazi reciproci, forse in via di conclusione. «Un multilateralismo forte per la pace e la sicurezza» – ha concluso Macron – «con un lavoro congiunto tra la Cina e la UE sul dossier relativo al nucleare iraniano, sulla denuclearizzazione della Corea e sull’Africa» e «sul clima». Tutti temi sui quali, per volere dell’amministrazione Trump, il gigante asiatico, più degli Stati Uniti, può vantare con il Vecchio Continente una maggiore sintonia che però è solo apparente dato che in molte occasioni preferisce l’accordo bilaterale per raggiungere i proprio obiettivi.

«Molto fruttuosa e costruttiva» è stata definita da Macron la riunione a quattro di oggi, nell’auspicio di creare un «partenariato basato sulla fiducia strategica» tra UE e Cina. Questo non è possibile se una delle due parti viene delegittimata. L’ alternativa alla fiducia, appunto, è la diffidenza, la competizione che tanti danni può produrre. Lo stesso monito dovrebbe essere tenuto a mente dai governi nazionali dei singoli Stati membri: andare oltre le divisioni, rafforzare l’Unione Europea, è l’unica salvezza in un mondo di giganti. L’Italia è avvisata.