“Dopo l’attacco alle Torri Gemelle, la frammentazione regionale si è accentuata, ma in negativo, sottolineando aspetti più securitari che hanno incrementato quelle sfaccettature negative che hanno dato sempre più il là ad autoritarismi, a repressioni, ad elementi non democratici”. Intervista a Giuseppe Dentice (CeSI)

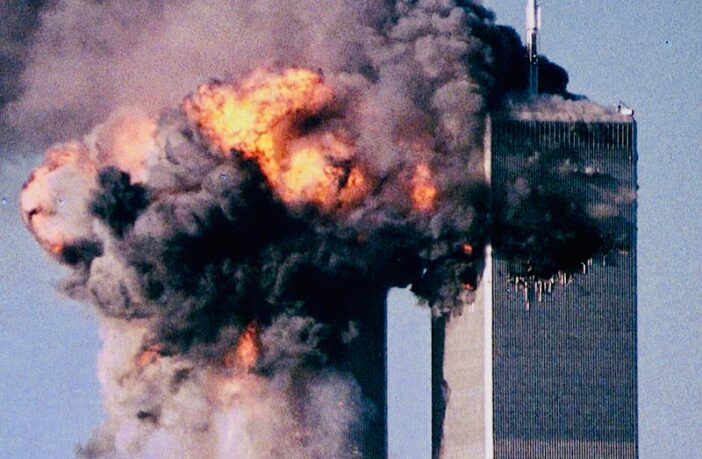

È fin troppo facile fare la storia con i sé, ma non c’è dubbio che gli attentati aerei messi a segno da al-Qaeda contro le Torri Gemelle e il Pentagono dell’11 settembre 2001 hanno segnato l’inizio di una nuova era per il mondo, ma soprattutto per il Medio Oriente. Un’affermazione inoppugnabile, nonostante le possibili divergenze sulle sue motivazioni.

Quel giorno, sotto le macerie del World Trade Center, oltre che migliaia di vite umane, finì una certa idea del mondo, dell’Occidente, degli Stati Uniti in primis, che si ritrovarono – in una spirale che non si è ancora interrotta – improvvisamente fragili, vulnerabili. Di nuovo – sosteneva il Presidente repubblicano George W. Bush – come a Pearl Harbor nel 1941. Un affronto per la superpotenza che si definiva ‘vincitrice’ della Guerra Fredda contro l’Unione Sovietica e, da ormai un decennio, poteva ergersi a guida di un mondo ‘unipolare’.

Fu anche per questo che, nell’immediato, la logica della vendetta prese il sopravvento e l’amministrazione Bush lanciò la ‘guerra globale al terrore’ che, a vent’anni di distanza, sappiamo essere costata vite, denaro, prestigio, con risultati piuttosto opinabili. Le sanguinose quanto disastrose guerre in Afghanistan (2001) – perché, si diceva, i talebani offrivano protezione ed assistenza ad al-Qaeda – e nell’Iraq di Saddam Hussein (2003) – accusato di essere fiancheggiatore del terrorismo e di essere dotato di armi di distruzione di massa (mai trovate perché inesistenti) – non hanno fatto altro che minare anche la percezione che gli Stati Uniti e gli stessi americani avevano di sé, alimentando insicurezza e sfiducia che, sappiamo, saranno carburante per il populismo.

Ma caddero nel vuoto. Con l’espansione dei movimenti islamisti in tutta la regione – compresa la vittoria di Hamas nei Territori palestinesi nel 2006 – a cui si accompagnava la necessità di stabilizzare l’Iraq e contenere l’Iran, Bush jr. si rese conto che non poteva fare a meno di quei regimi che, sebbene poco ‘liberali’, erano necessari se si voleva ‘esternalizzare la lotta al terrorismo’. Di fatto, quindi, si passò ben presto a ‘relazioni ambigue’, per le quali occorreva chiudere gli occhi di fronte ai soprusi pur di lasciare a quegli stessi Paesi il compito di fronteggiare la minaccia, allontanandola più possibile dai propri confini.

Intanto, però, gli Stati Uniti avevano aperto Guantanamo Bay e Abu Ghraib le missioni in Afghanistan e Iraq erano diventate un pantano che, nonostante la remissione (e non la sconfitta) di al-Qaeda, gli errori politici avevano trasformato in vere e proprie catastrofi. Nel primo caso, dopo aver cacciato i talebani, l’imposizione di uno Stato centralizzato unito al sostegno a classi politiche corrotte, ha mandato all’aria gli sforzi per la ‘nation building’ e l’esportazione della democrazia; nel secondo caso, il sostegno ai signori della guerra e la cattiva gestione dei conflitti tribali tra sunniti e sciiti scaturiti dalla fine del regime di Saddam Hussein e fomentati da al-Qaeda avrebbero gettato, addirittura, i semi per la nuova minaccia terroristica, l’ISIS, che, dal 2014, avrebbe occupato una parte del territorio siro-iracheno e lanciato attacchi anche contro l’Europa. Una grande coalizione internazionale costruita e guidata dagli Stati Uniti avrebbe distrutto quello ‘Stato’, ma come abbiamo visto il gruppo jihadista è ancora con noi. E nella provincia di Idlib in Siria, un grande contingente di combattenti di Jabhat al-Nusra controlla una significativa fetta di terra. Un ramo locale dell’ISIS, l’ISIS-K, si è reso responsabile dell’attacco del 26 agosto contro i civili afgani e le truppe statunitensi all’aeroporto di Kabul.

Tornando indietro di un decennio, dopo Bush jr., alla Casa Bianca, era arrivato un nuovo Presidente, Barack Obama, che nel 2009, al Cairo, pronunciò un discorso inteso a offrire la prospettiva di “un nuovo inizio” con il mondo musulmano. L’anno successivo, sarebbero iniziate dalla Tunisia, per poi diffondersi nella regione, le Primavere Arabe che, per esempio, portarono alla caduta del dittatore egiziano Hosni Mubarak nel febbraio 2011. Tre mesi dopo, peraltro, sarebbe stato catturato e ucciso il padre di al-Qaeda, Osama Bin Laden.

La speranza che una nuova stagione si fosse aperta durò poco e lasciò spazio alla restaurazione quando appena due anni dopo, l’esercito egiziano, guidato dal feldmaresciallo Abdel Fattah al-Sisi, depose il governo democraticamente eletto guidato da Mohamed Morsi, leader di lunga data dei Fratelli musulmani. Sei settimane dopo, il bagno di sangue di Rabaa del 14 agosto 2013 avrebbe di fatto messo la pietra tombale sulle Primavere Arabe e la repressione sarebbe tornata più forte di prima. Ma per Paesi come Libia, Siria e Yemen, l’incubo era solo all’inizio.

Per sopravvivere, gli Stati del Golfo sono stati costretti a moderare alcuni aspetti ideologici ed esasperare quelli nazionalistici. Ma il rafforzamento del potere, funzionale alla stabilità e alla lotta al terrorismo tanto cara all’Occidente, ha di fatto solo aumentato la repressione in Medio Oriente. Una beffa per quello stesso Occidente che, vent’anni fa, decise di imbarcarsi in nome della ‘libertà’ dal ‘terrore’ in un’avventura i cui esiti fallimentari sono oggi sotto gli occhi di tutti. Ne facciamo un bilancio, a grandi linee, per quanto riguarda questa regione, con Giuseppe Dentice, Responsabile del desk MENA per il Centro Studi Internazionali (CeSI) e tra gli autori di una serie di interventi racchiusi nell’interessante rapporto intitolato ‘L’ombra lunga dell’11 settembre: il terrorismo vent’anni dopo’ curato da Gabriele Iacovino e Claudia Annovi, che ben ricostruisce i principali effetti a lungo termine della tragedia delle Torri Gemelle.

In che modo l’11 settembre 2001 ha cambiato la storia del Medio Oriente, condizionandone gli avvenimenti successivi?

L’11 settembre ha cambiato il mondo e, quindi, anche lo stesso Medio Oriente, cambiandolo di riflesso, in un certo senso, poiché in quei giorni si era costruita una sorta di narrazione che parlava di ‘attacco all’Occidente’. Il Medio Oriente, da questo punto di vista, veniva percepito come un’entità non definibile perché frutto di una visione occidentale che declina parte dell’Africa settentrionale e parte dell’Asia occidentale in questo modo e ciò fa capire tante cose; poi c’è tutto il discorso della prospettiva psicologica e, in un certo senso, era stato creato nell’arabo, nel mediorientale, una sorta di nemico pubblico tant’è che ci furono diverse campagne di sensibilizzazione contro il rischio di cadere in stereotipi razzisti con implicazioni politiche, in secondo luogo, nelle relazioni inter-statali. Inoltre, c’è tutta la questione dei rapporti che sono andati modificandosi negli anni, ma in una prospettiva securitaria.

A questo proposito, Lei scrive: “A distanza di vent’anni, quegli eventi hanno generato più dubbi che certezze, contribuendo a provocare tutta una serie di sviluppi ed errori politici, religiosi e culturali, in cui l’antiterrorismo e più in generale una sovradimensione dei processi di securitarizzazione hanno rappresentato la priorità assoluta nella politica estera di tutto l’Occidente (e degli Stati Uniti in primis)”. Un’impostazione che si è rivelata deleteria?

Questo tipo di approcci, in realtà, che durano da ormai vent’anni, sono divenuti, di fatto, il pilastro fondamentale su cui si reggevano i rapporti, anche politici, ponendo la sfida della sicurezza, della difesa al centro di ogni dialogo per poi arrivare ai riflessi economici o politici.

All’indomani dell’11 settembre, però, gli Stati Uniti, l’Occidente in senso più ampio, decidevano anche di reagire militarmente agli attacchi delle Torri Gemelle invadendo l’Afghanistan, prima, e l’Iraq, poi. Quanto hanno danneggiato la regione queste due operazioni?

L’hanno resa molto più frastagliata, più polarizzata, più frammentata. Prima dell’11 settembre, la regione era ben lungi dal potersi definire stabile o prospera perché risentiva ancora delle tare di quei legami costruiti soprattutto durante la Guerra Fredda, però viveva una certa trasformazione. Dopo l’11 settembre, questa situazione si è accentuata, ma in negativo, sottolineando aspetti più securitari che hanno incrementato quelle sfaccettature negative che hanno dato sempre più il là ad autoritarismi, a repressioni, ad elementi non democratici.

La domanda che viene spontanea, però, è che le tragedie dell’Afghanistan, con la scusa della protezione offerta dai talebani ad al-Qaeda e poi con la difesa dei diritti democratici, e poco dopo dell’Iraq, con la menzogna delle ‘armi di distruzioni di massa’, potevano essere evitate? Oppure l’Occidente, soprattutto gli Stati Uniti, non potevano non rassicurarsi, andando lì convinti che la superpotenza militare li avrebbe comunque condotti alla vittoria con un nemico che, però, era molto diverso da quello contro cui ci si era preparati negli ultimi decenni?

Ci sono veramente tanti aspetti: da un lato, c’era sicuramente la necessità di dare una risposta che fosse unica, non politica, ma militare e l’Afghanistan in questa casistica: doveva essere un esempio e un modello per favorire quel tipo di risposta globale anche ai problemi creati ed esistenti anche prima di quell’11 settembre con al-Qaeda che, spesso si trascura, non esiste dal 2001: basti ricordare tutti i tentativi che avevano preceduto quell’11 settembre. E poi il 2003 è un anno di svolta e l’Iraq è, in questo senso, da un lato, la ‘tomba dell’Afghanistan’ perché parte di quell’intervento e di quelle attenzioni, anche da un punto di vista politico, che potevano essere rivolte alla ricostruzione o alla cosiddetta ‘esportazione della democrazia’, vennero accantonate per concentrarsi su Saddam Hussein e su un tentativo ‘eccezionalista’ di voler rivendicare da parte dell’Occidente una forza che, in realtà, stava diminuendo, che ha portato ad un conflitto dal quale l’Iraq non è mai più uscito.

È lì, in Iraq, che si getteranno, infatti – nonostante la retorica della vittoria di Bush jr. – le basi della futura minaccia dell’ISIS (e di altri gruppi terroristici) che, occupando parte del territorio iracheno-siriano, proverà a darsi una dimensione statuale e con i suoi attentati, arriverà a colpire anche il Vecchio Continente.

Esatto, sono tutti quei gruppi che nascono con la campagna di contro-insurrezione in Iraq: al-Qaeda in Iraq, per esempio, è proprio il progenitore di quello che poi sarebbe diventato con diramazioni, ideologie e, per certi versi, contenuti diversi, lo Stato Islamico. Quindi, l’Iraq del 2003 è importante anche e soprattutto per questo: se l’Afghanistan è stata la miccia, l’Iraq ha definitivamente poi portato il livello di conflitto ad altri livelli, sublimando una volta per tutte quello scontro, o tentativo di scontro di civiltà, che una parte più radicale della destra, anche americana, avevano cercato di alimentare.

Le invasioni di Afghanistan, dove l’intervento militare è poi divenuto qualcos’altro all’insegna dell’esportazione della democrazia e del ‘nation building’, e dell’Iraq, dove alla caduta di Saddam è seguito un vero e proprio caos, hanno avuto conseguenze nefaste, ma potevano avere risultati diversi?

Non sono dell’idea che le guerre vadano combattute né tantomeno che occorra esportare con la forza dei concetti che sono occidentali. Avere la presunzione di poter portare un modello – che è nostro e si è costruito nei secoli – e pensare di poterlo imporre attraverso la costruzione di uno Stato verticistico, di istituzioni nuove e inestitenti precedentemente, di un processo elettorale che non è mai esistito, è follia, soprattutto se si pensa che questo tipo di processi possa avere una scadenza come fosse uno yogurt: possono volerci dieci, venti, trenta, cinquanta o forse anche cento anni o ancora di più. Il punto non è questo, ma perché ci si è voluti imbarcare in un’avventura oggettivamente grandiosa, ma, allo stesso tempo, estremamente pericolosa. Ci possono essere considerazioni di varia natura, da quelle economiche, a quelle sociali, a quelle politiche e geopolitiche. La questione vera è che questo tipo di eventi come il 2001 e il 2003 hanno sancito non solo la fine dell’eccezionalismo statunitense e di quello che veniva chiamato il ‘secolo americano’, ma anche di quell’idea dell’utilizzo della guerra come strumento per raggiungere la pace. Da questo punto di vista, noi ci troviamo di fronte ad un cambio di paradigma.

Ma i casi di Afghanistan e Iraq – come Lei fa notare – ci aiutano a capire anche “quelli scaturiti dopo le Primavere Arabe del 2011 in Siria, Yemen e Libia si sono mostrati non meno impattanti sotto diversi aspetti. Quel che accomuna tutti questi eventi è stata la visione a monte occidentale di poter instaurare una politica radicale di lotta al terrorismo nella quale si teorizzava una capacità di deterrenza garantita dalla cosiddetta ‘guerra preventiva’ che pretendeva di eliminare il ‘male’ alla radice, colpendo e distruggendo i terroristi e le cellule a loro collegate nei luoghi di origine mediorientali”. Una lunga catena che parte dall’11 settembre.

Esatto, in più, oltre all’aspetto militare, quesiti eventi ci dimostrano come, di fatto, nel corso degli ultimi 20 anni, sia stato molto più semplice avventurarsi in dei conflitti piuttosto che riuscire poi ad uscirne. Il problema è che, se questo tipo di intervento di ‘guerra preventiva’ che doveva anche liberare i popoli e dare un nuovo equilibrio al mondo e alla regione, oggettivamente si può ben vedere come, in realtà, abbiano creato più cortocircuiti e contraddizioni che altro, esponendo lo stesso Occidente a dover fare i conti con queste contraddizioni: è inutile nascondersi, ma dopo vent’anni noi parliamo di un ‘fallimento’. Non solo per gli Stati Uniti, ma anche per noi europei e questo è un problema con cui dovremmo fare i conti noi occidentali come cultura e che, presto o tardi, dobbiamo affrontarlo seriamente come popolazione europea in quanto la mobilitazione che si è creata in questi anni e l’accettazione supina di certe scelte del partner statunitense sono state dettate anche dalla debolezza stessa di noi europei nell’accettare, giusto o sbagliato, determinate azioni perché ci facevano comodo. Quindi, anche quello che è successo con le Primavere Arabe, in realtà, ha mostrato ancora una volta quanto l’Europa sia indifferente o, in un certo senso, incapace di imporre delle azioni nei confronti di queste situazioni ed ha dovuto, poi, in un modo o nell’altro, chiedere l’aiuto del partner americano.

Partner americano che, come si è visto anche recentemente con il ritiro in Afghanistan, ha priorità che spesso non coincidono con le nostre, anche solo per la motivazione banale che ci troviamo in un’altra collocazione geografica. È anche molti leader politici europei è bene che se ne rendano conto.

Non c’è dubbio e vi è anche una certa rivendicazione del primato di una certa parte di mondo e di un certo tipo di pensiero ed è in questo che si trova la fine dell’eccezionalismo americano. In questo senso, l’Europa, forse anche più degli Stati Uniti, dovrebbe iniziare a fare una riflessione proprio perché se gli USA rispondevano a delle esigenze, giuste o sbagliate che fossero, ma hanno scelto, noi europei abbiamo scelto di accettare quelle scelte e di accordarci, eccezion fatta al caso francese nel 2003, anche perché, ricordiamo, la guerra è un grande business.

Oltre all’invasione, in nome di quella securitarizzazione e di quella esternalizzazione della guerra al terrore, Lei scrive che l’Occidente ha scelto di privilegiare “relazioni ondivaghe” con i Paesi arabi, tra i quali cita l’Arabia Saudita: siccome parliamo di 11 settembre, è bene anche ricordare che ben 15 dei 19 terroristi responsabili erano sauditi come saudita era Osama bin Laden.

Il ruolo dell’Arabia Saudita è piuttosto ambiguo: gli Stati Uniti non hanno mai perdonato non quello che le gerarchie saudite hanno fatto – sarebbe sbagliato affermarlo – ma non hanno accettato o non hanno mai gradito, anche dal punto di vista dell’opinione pubblica, quanto i sauditi hanno fatto nel senso che, pur di liberarsi dei problemi che potevano avere per l’interesse nazionale, in un certo senso hanno chiuso un occhio su tutta una serie di elementi che, in realtà, hanno promosso quella ricerca anche del ‘Jihad’, per certi versi, fuori dai confini sauditi. In un certo senso quello che lega Arabia Saudita e Stati Uniti sono rapporti profondissimi e lo Yemen, da questo punto vista, ne è una prova plastica perché dietro ad interessi concreti, ci sono necessità strategiche, dietro alle quali ci sono considerazioni di carattere tattico, ma anche geopolitico. Dietro a questo, vi sono anche riflessioni dettate da opportunità di varia natura. In tale ottica, l’esportazione della democrazia vent’anni fa e queste politiche basate sul contro-terrorismo non sono altro che due facce della stessa medaglia.

E tra quelle considerazioni americane che Lei citava, c’era anche il fatto che l’Arabia Saudita era la principale riserva di petrolio mondiale, caratteristica oggi ridimensionata a fronte di un’America che ha ormai raggiunto l’autonomia energetica.

L’aspetto economico, infatti, che è molto importante, è oggi molto ridimensionato, gli Stati Uniti importano sempre meno petrolio dagli Stati del Golfo e diciamo anche che, dopo circa 81 anni, Casa Bianca e monarchia saudita sono entrati in una fase nuova di questa partnership.

Una fase che porta, per esempio, Biden a dare il via libera alla desecretazione di documenti finora segreti sul ruolo saudita negli attentati alle Torri Gemelle.

Questo può rientrare anche in un altro discorso legato più all’attualità. Sicuramente è un cambio di passo come lo è stato, comunque, anche il ‘caso Kashoggi’ che ha avuto oggettivamente un peso imponente.

Anche se, al tempo, c’era un Presidente, Trump, che lo aveva minimizzato, negato, poi per certi versi anche quasi ‘giustificato’. Forse è con questa amministrazione che si potrà vedere meglio il cambio di passo.

Il tentativo è quello di utilizzare un approccio meno nazionalista, quindi più pragmatico, pratico e badare allo ‘spiccio’, evitando di cadere in queste posizioni unilaterali. Biden, da questo punto di vista, sembra guardare più al sodo, poi non è detto che riuscirà ad ottenere qualcosa in cambio, però è evidente che è un cambio di approccio.

L’altro esempio che Lei porta è quello dell’Egitto, di cui si sono tollerati efferati e reiterati ‘abusi’ interni sempre nel nome dell’esternalizzazione della ‘guerra al terrore’.

Esatto. Si possono traslare le stesse considerazioni anche all’Egitto o a qualsiasi Paese della regione con cui gli Stati Uniti hanno una relazione forte. Lo stesso discorso può essere fatto per Israele se si mette in considerazione la questione palestinese. Questo significa che gli Stati Uniti stanno portando avanti delle politiche di riconsiderazione con i partner, cioè non un reset delle relazioni, ma più una sorta di mash-up che possano portare a dei piccoli cambiamenti che poi, nella sostanza, mantengono un certo tipo di impronta.

Lo stesso discorso dell’esternalizzazione in cambio della tolleranza rispetto a certi abusi si può fare anche per i rapporti con la Turchia.

Certo, è ovvio poi che oggi i discorsi che potrebbero coinvolgere la Turchia sarebbero anche più ampi perché arriverebbero a comprendere l’attualità dell’Afghanistan.

Dovendo scendere a compromessi e quindi mettendo da una parte, l’esternalizzazione della ‘guerra al terrore’, dall’altra, la tolleranza verso gli abusi che sono stati commessi, spesso con la giustificazione del terrorismo, ma con ben altri scopi, quale il bilancio?

Il bilancio è assolutamente negativo perché tanto nell’assumersi diretto quanto nell’assecondarlo, i risultati sono stati sostanzialmente gli stessi. Sicuramente l’aspetto militare era necessario per contrastare una minaccia esistente, ma che è stata sovradimensionata, portando ad errori di calcolo che poi si sono rivelati degli errori politici gravi. E se dopo vent’anni siamo ancora qui ad interrogarci se gli Stati Uniti abbiano fatto bene o male, se la ‘guerra al terrore’ – che di per sé significa tutto e niente – abbia portato dei risultati, denota il fatto che si è sprecato un capitale politico, simbolico enorme, danneggiando la reputazione dello stesso Occidente nel mondo.

Soprattutto se, dopo vent’anni, tornano al potere quelli che erano stati cacciati. Qualcosa è andato storto.

Non solo è andato storto, ma se poi noi siamo pronti a raggiungere compromessi di sorta che rispondono ad obiettivi di cortissimo periodo, allora vuol dire che sbagliamo sempre la strada. E la strada che si intraprende non è sempre detto che sia la più facile o la migliore rispetto a quella precedentemente intrapresa. Ad oggi, esistono tutta una serie di errori che hanno condizionato e continuano a condizionare l’Occidente così come ha deciso di muoversi. Il punto è quanto l’Occidente non solo si fa carico dei suoi errori, ma anche quanto, oggettivamente, sarà in grado di riparare agli stessi.

Quali sono gli errori che hanno condizionato e continuano a condizione l’Occidente? Quali lezioni l’Occidente dovrebbe aver capito?

La guerra non è utile né porta a dei risultati senza una strategia: un conflitto militare si può sempre intraprendere, ma se dietro non c’è un’idea di cosa si vuole ottenere, rischia di essere solo un conflitto che prima o poi si esaurirà. Senza una cornice strategica che inquadri priorità, obiettivi e, possibilmente, dia una visione di lungo periodo, è difficile poi poter affrontare delle minacce individuabili e che, nel lungo termine, rischiano di presentarsi con tutta la loro violenza: se nel 2001 abbiamo scoperto, erroneamente, che esisteva al-Qaeda, e dopo un decennio abbiamo riscoperto, con la ‘scusa’ delle Primavere Arabe, un altro tipo di terrorismo, quello dell’ISIS, allora vuol dire che si continuano a fare gli stessi errori. E, per dirla in modo banale, come mai in Afghanistan l’intelligence non ha saputo fare il suo lavoro?

La stessa domanda che si pose dopo l’11 settembre.

Certamente, si tratta di errori politici che sono poi alla base di scelte più o meno corrette. Quindi, non è l’intelligence come se poi fosse una persona.

Un altro errore, aggiungerei, è stato quello di appoggiare classi politiche che, poi, si sono rivelate corrotte – lo abbiamo visto anche in Afghanistan – il che non ha fatto altro che distruggere quello che si è provato a costruire perché la sensazione che rimane nelle popolazioni è che la democrazia è un modello altrettanto negativo, sbagliato. E questo non fa altro che contraddire quegli sforzi fatti in nome dell’esportazione della democrazia oltre che a portare acqua al mulino di dittatori e terroristi.

Assolutamente sì. Si sarebbe potuto fare in altro modo e se guardiamo al caso dell’Iraq ce ne sono di esempi palesi. Il punto è sempre lo stesso: quando si va a fare una guerra, si dovrebbe conoscere non solo il nemico, ma anche il luogo dove si va a combattere, capirne vantaggi e svantaggi militari, culturali, sociali, economici, religiosi. Se non si hanno tutte queste informazioni per avere un’idea complessiva dello scenario che si sta affrontando, allora vuol dire che poi non si sa neanche per che cosa si va a combattere.

Che è il punto a cui siamo arrivati adesso.

Ecco perché dico che vediamo quanto ci sia stata non solo della opacità, ma anche dell’incapacità nel saper leggere determinate situazioni che non erano difficili da comprendere e si è avuta addirittura la presunzione di pensare che dopo due mesi di guerra, si sarebbe tornati a casa. Non è stato così.

A proposito di errori, a vent’anni dall’11 settembre, appare chiaro che non è con le armi che si ‘esportano’ modelli come la democrazia, bensì – come scrive nel suo intervento – con la diplomazia della cultura, convincendo della loro bontà le popolazioni. Questo vuol dire, però, piantare dei semi che solo con il tempo danno i loro frutti.

Questo è l’obiettivo, ma dovrebbe essere anche interesse dei decisori politici far capire non solo all’opinione pubblica, ma anche alle proprie parti. In questo senso, c’è un insieme di co-responsabilità. Inoltre, spesso e volentieri, anche quando veniamo interpellati noi esperti, i nostri pareri non solo vengono accantonati, ma considerati non politicamente vantaggiosi, ciò vuol dire che c’è sempre miopia che poi porta ai risultati che vediamo.

Cosa resta sul campo in Medio Oriente di questo ventennio? Chi ci guadagna dalla sconfitta dell’Occidente?

Non credo ci sia qualcuno che ci ha veramente guadagnato, però è innegabile che, tra gli attori locali, Paesi come Israele e, per certi versi, le monarchie del Golfo tour cour abbiano acquisito una nuova centralità nelle dimensioni di politica internazionale. Allo stesso tempo, però, nessuno può dirsi veramente un vincitore, neanche chi, come oggi, viene tirato in ballo come la Russia o la Cina nel sostituire gli Stati Uniti in Medio Oriente. Questo perché devono, innanzitutto, dimostrare di avere le competenze e poi di avere effettivamente la volontà politica di occuparsi delle sorti del Medio Oriente come se, poi, ci dovesse essere necessariamente una sorta di precettore alla guida di questi popoli. Dal mio punto di vista, ci sono tanti sconfitti e ben pochi vincitori d quello che posso dire è che, allo stato attuale, il Medio Oriente così come lo abbiamo conosciuto non esiste, ma questo ventennio ha solo dato, in realtà, un’accelerata ad un processo che sarebbe emerso anche dal punto di vista domestico degli Stati. Tutto quello che è successo negli ultimi vent’anni è stato ridare centralità ad una regione che, soprattutto dalla prospettiva europea, dovrebbe essere molto più importante dell’Indo-Pacifico.

Quindi, se gli Stati Uniti si ritirano è perché il Medio Oriente ha perso importanza rispetto all’Indo-Pacifico e, se è così, sono poi gli europei che ne pagano le conseguenze, si pensi all’immigrazione?

Spesso la risposta più ovvia è anche la più credibile: da quasi vent’anni, nelle loro National Securty Strategy, hanno inserito la centralità dell’Asia e dell’Asia orientale come il terreno principale per contenere le aspirazioni dei competitori internazionali e il riferimento era alla Cina e alla Russia. Questo significa anche gli Stati Uniti non potevano più fare il poliziotto del mondo, come spesso si è cercato di far passare. E da qualche parte bisognava pur partire.

Joe Biden ha dichiarato che la missione in Afghanistan poteva concludersi perché era al-Qaeda è stata sconfitta. Per la verità, già un suo predecessore aveva detto lo stesso, ma la realtà si è poi incaricata di contraddirlo. Ad oggi, l’al-Qaeda è certamente ben diversa da quella dell’11 settembre, ma il jihadismo esiste ancora. Vent’anni dopo, la ‘guerra al terrore’ può dirsi vinta? E in Medio Oriente il terrorismo è sconfitto?

Dire una cosa del genere vorrebbe dire non conoscere la realtà e, quindi, continuare a commettere degli errori di calcolo e politici. Sicuramente al-Qaeda non è quello di vent’anni fa, ma questo non significa che – se anche fosse stato sconfitto e non lo è – non è detto che il fenomeno sia svanito. È, invece, mutato così come è stato per lo Stato Islamico e per tutta quella galassia di movimenti, vicine più o meno alle idee jihadiste. Ciò significa che il fenomeno islamista e volento, così come lo abbiamo conosciuto in questi anni, è in continua evoluzione, che non si ferma ad al-Qaeda, ma neanche se fosse stato distrutto al-Qaeda o lo Stato Islamico. Per questo, sarei molto cauto nel dire che dopo vent’anni abbiamo vinto il terrorismo, anche perché c’è anche una interpretazione linguistica errata che identica i terroristi solo con gli islamici. Il che è sbagliato perché, come sappiamo, il terrorismo è una forma di rappresentazione ideologica e politica violenta di varie forme.

Con la fine della disastrosa ‘avventura’ in Afghanistan c’è chi sostiene che l’Occidente, gli Stati Uniti in primis, perde la sua influenza nella regione. Lei che ne pensa?

Gli errori commessi anche in precedenza non hanno certo aiutato l’Occidente. Sono errori che si cumulano.

Da osservatore attento, Le sarà certamente capitato di chiedersi che cosa sarebbe successo in Medio Oriente senza l’11 settembre. Quale risposta si è dato?

La regione aveva problemi già da prima e la violenza prodotta dall’esterno ha ‘aiutato’ a far emergere quelle criticità che esistevano e che si sono poi intensificate, ma hanno trovato una valvola di sfogo. Quindi, nel bene e nel male, sono state capaci di dar voce ai problemi che esistevano. Differentemente, avremmo continuato a vedere regimi sempre più autocratici, repressivi e sanguinari che avremmo continuato nella loro azione di repressione con la forza. Ma anche questo avrebbe, con il tempo, trovato una fine. Quindi, è difficile dire che senza l’11 settembre sarebbe stato più o meno tranquillo, ma si può dire che, con il ‘terremoto’ dell’attacco alle Torri Gemelle, il Medio Oriente si è riscoperto molto più frammentato di quanto non lo fosse e che, soprattutto attraverso le guerre in Afghanistan e Iraq, ha avuto una valvola di sfogo per portare alla luce problemi pregressi che sarebbero comunque apparsi, ma con più lentezza.

Si ricorda dov’era l’11 settembre 2001?

Si, ero uno studente del liceo e mi trovavo nella mia camera, davanti al pc, con la radio accesa su Radio Deejay quando, alle 14:55, sento interrompere la normale programmazione per dare la notizia. Lì per lì non ho dato molto peso, ma poi, passando i minuti, queste notizie continuavano ad arrivare ed erano sempre più impressionanti nei toni dei commentatori fino a che, dopo dieci minuti, spengo tutto e scelgo di andare ad accendere la tv. Da quel momento lì, non mi sono più staccato per vedere cosa succedeva.