Intervista a Ross Darrell Feingold

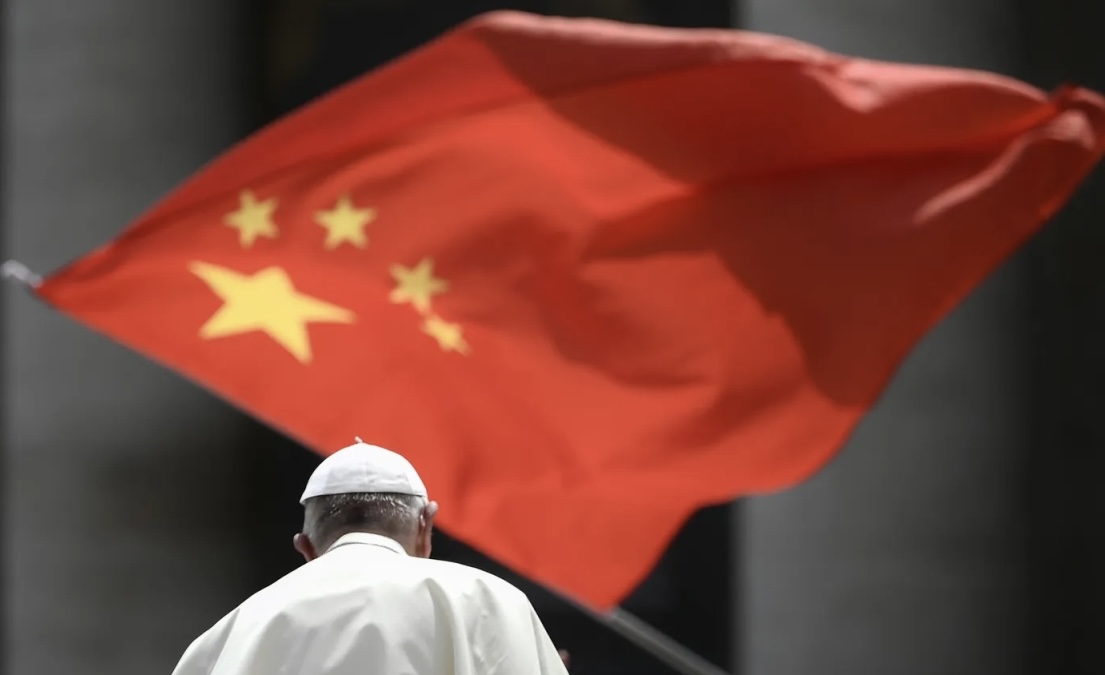

«La Cina esprime il suo cordoglio per la morte di Papa Francesco. Negli ultimi anni, la Cina e il Vaticano hanno mantenuto contatti costruttivi e hanno condotto scambi amichevoli», ha affermato, in una scarna dichiarazione arrivata a più di 24 ore di distanza, il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Guo Jiakun, in seguito alla notizia della morte del Pontefice che più ha aperto al dialogo tra la Santa Sede la nazione più grande e ‘più atea del mondo’, che, tuttavia, ha ricevuto pochissima rilevanza, tranne alcuni trafiletti, da parte dei media statali del Dragone. Tra i primi a reagire, il sito cattolico indipendente xinde.org, tra i più seguiti dalla comunità cattolica cinese, che ha tradotto in cinese il comunicato del cardinale camerlengo Kevin Farrell, con cui ha annunciato il decesso del pontefice, mentre solo nella tarda sera del giorno dopo la scomparsa il sito dell’Associazione patriottica dei cattolici cinesi (chinacatholic.cn), così come i canali ufficiali di importanti diocesi del paese, come quella di Shanghai, guidata dal vescovo Shen Bin (di cui tratteremo tra breve), sono comparsi i primi messaggi di commiato. Sui social cinesi come Weibo, invece, la notizia è diventata presto virale, con oltre 160 milioni di visualizzazioni. Va ricordato che quando morì Benedetto XVI il 31 dicembre 2022, Pechino espresse il proprio cordoglio solo sei giorni dopo, il 6 gennaio 2023, tramite una nota del ministero degli Esteri. Un piccolo miglioramento, comunque, c’è stato, sebbene non siano stata inviata alcuna delegazione a Roma per i funerali.

Non stupisce la freddezza dato che i rapporti tra la Repubblica Popolare e la Santa Sede restano complessi: nel 1951, la Cina -da poco Repubblica popolare comunista, fautrice del principio dell’’Una Cina’, che le impedisce di riconoscere Taiwan quale Stato indipendente- interrompe le relazioni diplomatiche con il Vaticano, in seguito alla decisione della Santa Sede di mantenere legami ufficiali con Taipei. Una rottura traumatica che lascia i cattolici di fronte al bivio: da una parte l’adesione all’Associazione patriottica cattolica cinese, la cosiddetta ‘Chiesa ufficiale’, fedele al Partito comunista, da molti paragonata a quella che esisteva ai tempi di Napoleone Bonaparte, sulla base di un accordo del 1801 con la Santa Sede che, per motivi storici, è tuttora vigente nella diocesi di Strasburgo e di Metz; dall’altra, la ‘Chiesa sotterranea’, non autorizzata dalle autorità politiche cinesi, quindi clandestina, ma fedele al papato di Roma.

«Io sono contento dei dialoghi con la Cina, il risultato è buono, anche per la nomina dei vescovi si lavora con buona volontà». Così si era espresso nel settembre 2024, sul volo di ritorno da Singapore, Papa Francesco, in riferimento al dialogo tra Cina e Santa Sede e, soprattutto, al terzo rinnovo per quattro anni dell’Accordo Provvisorio bilaterale, siglato il 22 Settembre 2018 e poi già rinnovato due volte (nel 2020 e nel 2022) per due anni, il cui testo è sempre rimasto segreto.

Nella stessa intervista al Professor Francesco Sisci, Papa Francesco approfondì le ragioni dell’interesse per il Paese: «Per me, la Cina è sempre stata un punto di riferimento di grandezza. Un grande Paese. Ma più che un Paese, una grande cultura, con un’inesauribile saggezza. Da ragazzo, qualunque cosa leggessi sulla Cina aveva la capacità di suscitare la mia ammirazione. Ammiro la Cina. In seguito, ho studiato la vita di Matteo Ricci e ho visto che quest’uomo provava quello che provavo io: ammirazione. Ho capito come sia stato in grado di dialogare con questa grande cultura dotata di antichissima saggezza. È stato capace di ‘incontrarla’».

Ai reiterati attestati di stima, Papa Francesco affiancò, a detta dei critici, il silenzio, più o meno manifesto, sui dossier più spinosi per le autorità cinesi: dalle condizioni degli uiguri e dello Xinjiang al Tibet e al Dalai Lama, passando per la persecuzione di cristiani e per le repressioni dei manifestanti di Hong Kong dopo il varo della legge sulla sicurezza nazionale molti arresti di giovani.

Tali omissioni, tuttavia, vanno incastonate nella logica di Papa Francesco che, come da lui stesso ben sottolineato nell’intervista rilasciata al Professor Sisci, aveva come fulcro il ‘dialogo’, che «non vuol dire che si termina con un compromesso», ma vuol dire: «“Guarda, siamo arrivati a questo punto, posso essere d’accordo oppure no, ma camminiamo assieme”. Questo vuol dire costruire». Del resto, l’Accordo costituisce già, di per sé, un mattone fondamentale di questo percorso, anche dal punto di vista simbolico, dato che è la prima volta che viene riconosciuta, seppur parzialmente, l’autorità del papa sul suolo cinese, da parte di Pechino, che garantisce la libertà di culto solo a parole, mentre nei fatti impone l’ateismo -dato che le religioni sono sospettate di essere strumento di terrorismo e sedizione- oltre che un forte nazionalismo.

Se si guarda il bicchiere mezzo pieno, non si può non riconoscere che la stragrande maggioranza dei vescovi cattolici dalla Repubblica Popolare Cinese sono in piena e pubblica comunione gerarchica con il Papa e, al contempo, che quei vescovi consacrati in passato fuori dai protocolli imposti dagli apparati cinesi, hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento pubblico del loro ruolo anche da parte delle autorità politiche di Pechino; sia nel 2018 sia nel 2023, due vescovi della Repubblica Popolare Cinese hanno partecipato a Roma alle Assemblee del Sinodo dei vescovi, cosa che non era accaduta né per il Concilio Vaticano II né per le Assemblee generali del Sinodo dei vescovi; gruppi di fedeli cinesi cattolici hanno potuto partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona o vedere il Pontefice durante le sue Visite apostoliche nei Paesi vicini; nonostante l’insofferenza di Pechino, il Vaticano resta uno dei pochissimi Paesi che riconosce ufficialmente Taiwan.

Guardando al bicchiere mezzo vuoto, non si possono non considerare almeno due casi di violazioni dell’accordo (secondo la Santa Sede) con la nomina unilaterale da parte di Pechino di due vescovi: uno ha riguardato la diocesi di Shanghai, la più grande del paese asiatico, che ha visto il 15 luglio 2023 la nomina di Shen Bin da parte delle autorità cinesi; un altro ha riguardato l’arresto del Vescovo ‘sotterraneo’ di Wenzhou, Pietro Shao Zhumin (già arrestato nel 2004), accusato di non aver pagato la multa per aver celebrato messa il 27 dicembre 2024 davanti ad oltre 200 fedeli. Seppur con le dovute eccezioni, non si ferma, inoltre, la repressione nei confronti dei fedeli, soprattutto in occasione di ricorrenze religiose, come documentato da organizzazioni internazionali e media indipendenti. Dal 2018, per esercitare il ministero, sacerdoti e vescovi devono aderire all’Associazione patriottica (la Chiesa ufficiale); aderire e sostenere il Partito comunista e la sua leadership; esercitare la missione solo all’interno dei luoghi registrati col governo; rifiutare l’evangelizzazione dei giovani al di sotto dei 18 anni; rispettare i regolamenti e i permessi da ricevere per pubblicare materiale religioso su internet, per le costruzioni sacre, per l’iscrizione all’albo nazionale del clero.

Non si può dimenticare che l’intesa non ha fatto piacere ai Paesi cattolici e/o rivali della Cina, Stati Uniti in primis così come Taiwan (che non ha inviato una delegazione ai funerali, bensì un ex Presidente) o a Hong-Kong, ma neanche a figure interne alla Chiesa che hanno accusato la Santa Sede di essersi piegata al Partito comunista, come il Cardinale Joseph Zen, arcivescovo emerito di Hong Kong, che ha più volte criticato aspramente l’atteggiamento di Papa Francesco, convinto, al contrario, che un’intesa, pur con tutte le sue fragilità che si possono migliorare, resta preferibile a nessun’intesa, se si vuole costruire fiducia tra le parti: «Quando si considera l’amico come se stesso, allora il lontano si avvicina, il debole si rafforza, chi ha subìto disgrazie torna nella prosperità, l’ammalato guarisce», scriveva il gesuita Ricci.

D’altro canto, obiettivo dichiarato di Papa Francesco non era imporre una supremazia politica sulle autorità di Pechino, bensì sostenere ed avvicinarsi più possibile ai fedeli cattolici cinesi, provando a colmare quelle fratture che hanno lacerato la Chiesa in Cina a tutti i livelli. L’accordo tra Napoleone e la Santa Sede, ad esempio, compattò il mondo cattolico francese e mise fine allo scisma della Chiesa costituzionale.

Partendo dal presupposto che sono i vescovi, i successori degli Apostoli, ad ordinare i sacerdoti, l’Accordo, di fatto, entra nella vita spirituale dei fedeli perché attraverso di esso si afferma anche la validità dei sacramenti. «Non si tratta, perciò, di mantenere una perenne conflittualità tra princìpi e strutture contrapposti, ma di trovare soluzioni pastorali realistiche che consentano ai cattolici di vivere la loro fede e di proseguire insieme l’opera di evangelizzazione nello specifico contesto cinese», precisò il Cardinale Pietro Parolin in un’intervista rilasciata a Gianni Valente e pubblicata su ‘Vatican Insider’.

Nella Cina continentale – ebbe modo di sottolineare il cardinale Luis Antonio Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione ed oggi possibile candidato alla successione di Francesco – «c’è tutta una rete viva fatta di preghiere, liturgie, catechesi e iniziative pastorali ispirate in linea diretta dal magistero ordinario del Papa. È una rete che si intreccia con la vita ecclesiale quotidiana delle singole diocesi e delle singole comunità cattoliche cinesi. Si tratta di una realtà di fede viva e intensa, che vive e esprime ogni giorno la comunione nella fede con il Successore di Pietro e tutta la Chiesa universale, anche se viene solitamente ignorata dai media quando essi parlano del cattolicesimo cinese».

La società cinese sta cambiando, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista ideologico. Di conseguenza, potrebbe cambiare anche il suo rapporto con la Chiesa e il rapporto di quest’ultima con il Partito comunista. Joseph Ratzinger nella prefazione alla traduzione cinese del suo libro-intervista ‘Il sale della terra’ iniziò a porsi qualche domanda: «La vera questione è: può la fede cristiana costituire una risposta duratura, vissuta non soltanto da una minoranza in Cina, ma diventare una forza che plasmi tutta la Cina? Apparirà un giorno un cristianesimo asiatico o cinese, così come apparve un cristianesimo greco e latino, sorto dal suo transito dal giudaismo al paganesimo? O come apparve, nell’epoca tardo antica, un cristianesimo germanico, slavo ed europeo?».

Non a caso, negli ultimi anni la leadership cinese attuale ha ripetutamente richiesto alle religioni presenti in territorio cinese di «sinizzarsi» (zhongguohua). «Noi attueremo pienamente la politica di base del Partito per le questioni religiose, sosterremo il principio che le religioni in Cina devono avere un orientamento cinese, e forniremo una guida attiva alle religioni, in modo che possano adattarsi alla società socialista» affermò Xi Jinping nella relazione al Congresso del Partito del 2017.

Viene da chiedersi, quindi, cosa succederà dopo Francesco? La Cina “è disposta a compiere sforzi congiunti con il Vaticano per promuovere il continuo miglioramento delle relazioni” bilaterali, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri cinesi Guo. L’incognita è l’esito del Conclave, a cui Pechino guarda con attenzione: la nomina, ad esempio, del Cardinale Pietro Parolin, il Segretario di Stato uscente, che ha tessuto il dialogo tra Santa Sede e Cina negli ultimi anni, potrebbe proseguire e rafforzare questo processo di avvicinamento in totale continuità. Idem se a succedere a Francesco toccasse al Cardinale Tagle o ad altri candidati affini alla linea bergogliana.

A ben vedere, la parabola del Pontificato di Francesco, nei suoi rapporti con Pechino, è stata una corsa contro il tempo per riuscire a fare il primo viaggio in Cina, che resta il ‘sogno inesaudito’ (non ha potuto neanche ricevere Xi Jinping durante le sue visite a Roma). Eppure, a volere essere più ottimisti, si potrebbe leggere la stessa parabola come un viatico, un seme piantato i cui frutti, se tutto va bene, si vedranno tra anni, se non decenni. Quale bilancio si può fare del Pontificato di Francesco, alla luce dei rapporti tra Pechino e Santa Sede? E cosa succederà dopo? Lo abbiamo chiesto a Ross Darrell Feingold, analista di stanza a Taipei.

Le condoglianze della Cina sono arrivate solo 24 ore dopo la morte di Papa Francesco, attraverso il portavoce del Ministero degli Esteri, Guo Jiakun, mentre i media cinesi hanno dato pochissimo spazio alla notizia. Nessuna delegazione cinese ha partecipato ai funerali in Piazza San Pietro. Perché Pechino ha usato questo atteggiamento, nonostante il lavoro diplomatico fatto tra Cina e Santa Sede, grazie a Papa Francesco?

La sfida per la dichiarazione ufficiale della Cina sulla morte di Papa Francesco era quella di bilanciare le condoglianze del governo cinese, ma allo stesso tempo, non superando i limiti dell’attuale relazione tra la Cina e la Chiesa cattolica. Tale relazione, al momento, non è ufficiale, in quanto le due parti non hanno relazioni diplomatiche e l’unica relazione ufficiale attuale è l’accordo originariamente firmato nel 2018 per quanto riguarda la nomina dei vescovi in Cina. Inoltre, la dichiarazione avrebbe dovuto passare attraverso diversi livelli di approvazione da parte della leadership cinese, fino a quando non avrebbe potuto essere utilizzata pubblicamente.

Dal 1951, la Repubblica popolare cinese non intrattiene legami con la Santa Sede. Eppure, fin dai primi anni di pontificato, Papa Francesco ha iniziato ad aprire a Pechino, partendo, a quanto pare, da un rapporto personale con Xi Jinping. È vero che, inizialmente, c’è stato anche un rapporto epistolare tra Papa Francesco e Xi Jinping?

In un’intervista del 2014, Papa Francesco disse di aver scambiato lettere con Xi Jinping l’anno prima, anche se non sappiamo se il Papa e Xi hanno continuato a scambiarsi lettere dopo, e se lo hanno fatto, quanto spesso. Sappiamo anche che Papa Francesco inviò un saluto a Xi Jinping mentre sorvolava lo spazio aereo cinese quando Papa Francesco ha visitato la Mongolia nel 2023, e mentre era in Mongolia, Papa Francesco ha detto che i cattolici cinesi dovrebbero essere “buoni cristiani e buoni cittadini”.

Quanti fedeli cattolici ci sono in Cina? Come descriverebbe la chiesa ‘ufficiale’ e quella ‘patriottica’?

La chiesa sotterranea opera illegalmente, senza l’approvazione ufficiale del governo cinese, e non è fedele ai leader della chiesa selezionati dal governo cinese. Ad esempio, si riunisce in luoghi segreti non approvati dalle autorità per operare come chiese. Soprattutto, la chiesa sotterranea rimane fedele al Vaticano a Roma. I partecipanti e la leadership della chiesa sotterranea sono punizioni penali suscettibili. La chiesa patriottica opera sotto la supervisione del governo. Sebbene il governo cinese rimanga sospettoso dei partecipanti e della leadership della chiesa patriottica, il rischio di partecipazione è inferiore a quello di coloro che partecipano alla chiesa sotterranea. Secondo uno studio che potrebbe aver sbagliato sul lato alto, il numero di cattolici è rimasto stabile a circa 20 milioni tra il 2010 e il 2020. Questo include circa 8,3 milioni di persone affiliate all’Associazione patriottica cattolica ufficiale e 11,7 milioni di cattolici al di fuori delle chiese ufficialmente riconosciute. Anche se questo numero è alto, il numero di cattolici in Cina, ben oltre 10 milioni, è una grande popolazione che il Vaticano non può ignorare e con cui il Vaticano desidera essere in comunicazione.

Qual’era l’idea di Cina che aveva Papa Francesco? Quale valutazione dava del ‘modello’ politico ed economico cinese?

La filosofia progressista di Papa Francesco probabilmente lo ha reso scettico dei modelli economici capitalisti che non forniscono una forte rete di sicurezza sociale, che per molti versi la Cina è diventata negli ultimi trent’anni. Probabilmente preferiva i modelli dell’Europa occidentale con un forte sostegno statale per l’istruzione e l’assistenza sanitaria. Il Papa era anche preoccupato per i migranti, e la Cina ha un gran numero di lavoratori migranti che si sono trasferiti dalla Cina centrale e occidentale agli hub di produzione sulla costa orientale della Cina. Per quanto riguardi il modello politico della Cina, il Papa è stato attento a non dare opinioni (o criticare) sul modello politico di ogni paese, ed era disposto a lavorare con vari modelli politici per raggiungere gli obiettivi della chiesa in diversi paesi. La sua apertura a lavorare con i governi di paesi come la Cina e Cuba lo illustra. Chiaramente, questa chiesa ha deluso figure come il cardinale Zen di Hong Kong, che voleva che Papa Francesco criticasse la situazione dei diritti umani e della libertà religiosa della Cina.

Nel 2018, è stato sottoscritto tra Cina e Santa Sede un ‘accordo segreto’ e tecnicamente ‘provvisorio’ sulla nomina dei vescovi, prorogato per la terza volta (prima nel 2020 e 2022 per due anni) per altri 4 anni alla fine del 2024. Cosa sappiamo dei contenuti dell’accordo?

Dopo aver firmato l’accordo nel 2018 e diverse estensioni (l’estensione più recente nel 2024 per altri quattro anni), le due parti non hanno reso pubblico il documento. Pertanto, non sappiamo con certezza cosa ci sia all’interno di questo accordo. Tuttavia, sembra che l’accordo affermi che la Cina raccomanderà i vescovi prima che siano nominati dal Papa, e il Papa abbia l’autorità di porre il veto a un vescovo che la Cina raccomanda. Il fatto che l’accordo non sia pubblico ha causato una notevole frustrazione tra i critici che sono preoccupati che il Vaticano abbia messo da parte le preoccupazioni sulla libertà religiosa e sui diritti umani per fare un accordo con il governo cinese. Tuttavia, al momento dell’accordo, il Vaticano ha affermato che l’accordo non è ‘politico, ma pastorale’. In altre parole, non ha stabilito relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Cina.

A detta dei sostenitori, questo accordo è un successo della diplomazia di Papa Francesco. Secondo i critici, l’accordo non funziona molto bene (come dimostrano il caso del nuovo vescovo di Shanghai, Shen Bin, o del vescovo Ji Weizhong o del vescovo Joseph Yang Yongqiang) che avrebbe abdicato ai valori del Vangelo per piegarsi al Partito Comunista Cinese, concedendo più di quanto ha concesso Pechino. Lei cosa pensa?

I critici hanno legittime preoccupazioni sul raggiungimento di un tale accordo con la Cina. Le preoccupazioni dei critici sono accresciute dalla segretezza dell’accordo. Inoltre, la Cina è uno stato a partito unico con uno scarso record sulla libertà religiosa e il Partito Comunista Cinese promuove l’ateismo. Inoltre, ci sono esempi per cui il governo cinese sembra non aver seguito la formulazione, o lo spirito, dell’accordo, eppure il Vaticano era disposto a estendere ripetutamente l’accordo.

Secondo alcuni analisti, l’accordo è rivoluzionario perché, per la prima volta, sebbene molto implicitamente, la Cina riconosce l’autorità del Papa e un limite al suo potere. È d’accordo?

È vero che l’accordo dà al Vaticano e al Papa un accesso più diretto ai cattolici in Cina, e il governo cinese ha riconosciuto il ruolo del Papa nella selezione dei vescovi. Per ora, questo può essere definito rivoluzionario, ma dovremmo stare attenti a usare questa parola perché l’aspetto rivoluzionario è, per ora, solo temporaneo. Non conosciamo ancora l’effetto a lungo termine sulle relazioni tra la Cina e la Santa Sede, o le relazioni tra il Vaticano (e il Papa) e i credenti cattolici in Cina.

Il Vescovo emerito di Hong Kong, Joseph Zen Ze-Kim, ha aspramente criticato Papa Francesco che avrebbe, sostanzialmente, sacrificato, tradito la Chiesa sotterranea per il dialogo con Pechino. Cosa ne pensa? L’accordo ha, di fatto, aumentato o diminuito la frattura tra Chiesa patriottica e Chiesa sotterranea?

Il cardinale Zen è un critico molto schietto dell’accordo con la Cina, e ha inasprito le sue relazioni con Papa Francesco. Comprensibilmente, il cardinale Zen è deluso dal fatto che la chiesa sotterranea, che il cardinale Zen ha fatto così tanto per sostenere nel corso degli anni, non sia stata aiutata dall’accordo, e l’accordo aiuta solo la Chiesa patriottica approvata dal governo. Il cardinale Zen è anche preoccupato per la possibilità che la Santa Sede e la Cina possano entrare in relazioni diplomatiche, e quindi la chiesa conferirebbe legittimità a un governo che non ha rispettato la libertà religiosa e promuove anche l’ateismo.

Per rafforzare il dialogo con Pechino, Bergoglio ha scelto anche la via del silenzio. In molti hanno notato le mancate critiche esplicite al governo cinese sulla repressione delle proteste di Hong Kong o sulla questione della minoranza uigura dello Xinjiang. Dopo l’accordo tra Santa Sede e Pechino, è aumentata o diminuita la libertà religiosa dei cattolici e delle minoranze come gli uiguri? E la Chiesa sotterranea è più o meno in pericolo?

Non ci sono prove che dopo la firma dell’accordo tra il Vaticano e la Cina la situazione della libertà religiosa sia migliorata in Cina, sia per i cattolici, i protestanti o i musulmani, compresa la minoranza uigura. Ad esempio, i rapporti nazionali del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti del 2023 sulle pratiche sui diritti umani per la Cina riassume lo stato della libertà religiosa in Cina dicendo “Le autorità, tuttavia, hanno continuato a imprigionare i cittadini per motivi legati alla politica e alla religione o alle credenze spirituali”. Il Rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti del 2023 sulla libertà religiosa internazionale per la Cina riassume lo stato di religione in Cina dicendo “Il governo ha continuato ad affermare il controllo sui gruppi religiosi e a limitare le attività e la libertà personale degli aderenti religiosi che percepiva come interessi di stato o del PCC [Partito Comunista Cinese]”. Inoltre, da quando è arrivato al potere, il governo di Xi Jinping ha ridotto lo spazio per le istituzioni straniere per operare in Cina, che si tratti di istituzioni religiose o di organizzazioni non governative. Al momento, non ci sono prove che questa situazione sia migliorata.

Il Presidente di Taiwan, William Lai, ha incaricato l’ex vicepresidente Chen Chien-jen di presenziare ai funerali di Papa Francesco. La Santa Sede è rimasto uno dei 12 governi al mondo ad avere relazioni ufficiali e a riconoscere Taiwan. Tuttavia, l’accordo e il dialogo tra la Santa Sede e Pechino è stato molto criticato da Taipei. Per la Cina, Taiwan è parte integrante della Repubblica popolare e minaccia di riprendersela. Cosa pensava Papa Francesco della questione ‘Taiwan’ e quale soluzione riteneva possibile?

Ci sono pochi commenti noti da parte di Papa Francesco su Taiwan, a parte l’invio periodico delle sue benedizioni a Taiwan o l’invio di congratulazioni per la Giornata nazionale di Taiwan. In altre parole, Papa Francesco ha fatto gli stessi gesti che farebbe per qualsiasi altro paese che abbia relazioni diplomatiche con la Santa Sede. A merito del Papa, va detto che non si è affrettato a porre fine alle relazioni diplomatiche con la Repubblica di Cina (nome ufficiale di Taiwan) e a stabilire relazioni diplomatiche con la Repubblica Popolare Cinese. Se avesse vissuto più a lungo, avrebbe potuto farlo, ma possiamo solo fare ipotesi. Questo problema è ora lasciato alla gestione del prossimo Papa.

Papa Francesco, venuto dalla ‘fine del mondo’, aveva definito la Cina “una promessa e una speranza per la Chiesa”. Perché per Papa Francesco era fondamentale aprire al dialogo con la Cina? Era coerente con la sua visione ‘globale’ (meno occidentalo-centrica) della Chiesa?

È chiaro che Papa Francesco ha fortemente ritenuto che una popolazione di cattolici che conta tra 10 e 20 milioni (le stime variano) deve essere in contatto con il Papa e il Vaticano. In altre parole, è giusto dire che la mancanza di contatto diretto tra i cattolici in Cina e il Vaticano ha sinceramente addolorato Papa Francesco, ed era importante per Papa Francesco porre rimedio a questa situazione. Così, ha stipulato l’accordo del 2018 con la Cina e ha osservato pazientemente l’attuazione dell’accordo, comprese le molteplici estensioni, nonostante le critiche del cardinale Zen di Hong Kong e di molti altri critici che hanno ritenuto inappropriato raggiungere un tale accordo con la Cina. Inoltre, Papa Francesco ha fatto una priorità connettersi con i cattolici di tutto il mondo, anche nei paesi con un numero molto piccolo di cattolici; uno dei migliori esempi di questo è quando Papa Francesco ha visitato la Mongolia. Pertanto, non sorprende che Papa Francesco abbia cercato una connessione diretta con i molti milioni di cattolici cinesi.

L’appartenenza di Francesco alla congregazione dei Gesuiti, come Matteo Ricci, ha influenzato la sua visione della Cina?

Sebbene sia possibile che Papa Francesco abbia considerato quella storia sia importante che rilevante, è più probabile che la sua decisione di cercare un accordo con la Cina e di cercare di portare le due chiese cattoliche cinesi in contatto con il Vaticano fosse semplicemente basata sul suo desiderio di rimediare alla situazione reale in cui un gran numero di credenti cattolici non era in contatto con il Vaticano.

Perché, secondo Lei, Xi Jinping ha aperto al dialogo con la Santa Sede?

Valutare il processo decisionale di Xi Jinping è molto difficile e dovremmo sempre essere scettici nei confronti degli ‘esperti’ che affermano di sapere cosa sta pensando Xi Jinping. Tuttavia, per quanto riguarda l’interesse di Papa Francesco a stipulare un accordo con la Cina sulla nomina dei vescovi, per Xi Jinping avrebbe potuto avere senso perché avrebbe potuto rimediare ad alcune delle critiche degli Stati Uniti, di altri paesi o delle organizzazioni non governative sulla situazione della libertà religiosa in Cina. Inoltre, è un primo passo verso le relazioni diplomatiche tra la Repubblica Popolare Cinese e la Santa Sede, che richiederebbero alla Santa Sede di porre fine alle relazioni diplomatiche con la Repubblica di Cina (Taiwan). Quest’ultimo è un obiettivo importante per la Cina.

Il fatto che Papa Francesco fosse gesuita come Matteo Ricci ha favorito l’apertura di Xi Jinping al dialogo con la Santa Sede?

Forse, ma la motivazione maggiore per Papa Francesco era quella di essere in contatto diretto con i milioni di cattolici cinesi, indipendentemente dal fatto che Papa Francesco fosse un gesuita o un membro di un altro ordine.

Quanto è stato determinante il Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, nel dialogo tra Papa Francesco e la Cina?

Il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin è stato una figura chiave nell’accordo con la Cina e nel dialogo tra la Chiesa e la Cina. In effetti, il cardinale Parolin ha difeso pubblicamente l’impegno con la Cina.

Papa Francesco non ha avuto paura di aprire le porte al dialogo con la Cina, anche a costo del peggioramento delle relazioni con gli Stati Uniti. In che modo gli Stati Uniti hanno giudicato l’apertura di Papa Francesco alla Cina? Hanno cercato di dissuadere la Santa Sede?

Durante la prima amministrazione Trump, l’allora Segretario di Stato Mike Pompeo fu molto critico nei confronti dell’accordo della Santa Sede con la Cina. In effetti, Papa Francesco ha rifiutato di incontrare il Segretario di Stato Pompeo quando Pompeo ha visitato il Vaticano nell’ottobre 2020. È probabile che il Segretario di Stato Marco Rubio, un intransigente sulla Cina, criticherà allo stesso modo l’accordo. Il Presidente Donald Trump ha già intrapreso azioni per eliminare la discriminazione anticristiana negli Stati Uniti, resta da vedere se Trump si interessa alle questioni della libertà religiosa al di fuori degli Stati Uniti.

Cosa pensava Papa Francesco della rivalità, la competizione economica e militare tra Stati Uniti e Cina?

Se avesse vissuto più a lungo, Papa Francesco avrebbe potuto cercare di svolgere un ruolo nel ridurre le tensioni tra Cina e Stati Uniti. Tuttavia, possiamo solo speculare su questo. Sappiamo che all’inizio del suo mandato come papa, Papa Francesco inviò lettere al Presidente degli Stati Uniti Barack Obama e poi al Presidente cubano Raul Castro invitando la coppia a “risolvere questioni umanitarie di interesse comune” mentre il Vaticano aiuta a mediare i colloqui. Quei colloqui alla fine hanno avuto successo. Quindi, Papa Francesco era disposto a inserirsi in disaccordi tra paesi.

Papa Francesco aveva affermato: «Noi dobbiamo avviare processi più che occupare spazi. Dio si manifesta nel tempo ed è presente nei processi della storia. Questo fa privilegiare le azioni che generano dinamiche nuove» (Civiltà Cattolica, 2013). La linea di apertura della Santa Sede alla Cina sopravviverà a Papa Francesco?

L’ultima estensione dell’accordo tra la Santa Sede e la Cina è di quattro anni a partire da ottobre 2024. Mentre è improbabile che il prossimo Papa ponga fine all’accordo in anticipo, solo dopo che il prossimo Papa è stato eletto potremo analizzare le sue opinioni sulla Cina, se lavorare con il governo cinese è una priorità e, soprattutto, se interromperà le relazioni diplomatiche con Taiwan al fine di stabilire relazioni diplomatiche con la Cina.

Papa Francesco, pur desiderandolo, non è riuscito a fare un viaggio in Cina. Ritiene passerà ancora tanto tempo prima che un pontefice visiti la Cina?

A partire da ora, credo dovrà passare ancora molto tempo prima che un Papa visiti la Cina.

Come Pechino guarda al nuovo conclave?

La cosa più importante per la Cina a questo punto è che il prossimo Papa mantenga l’accordo del 2018 per tutto il periodo di estensione dal 2024 al 2028. Sebbene la Cina spera che il prossimo Papa ponga fine alle relazioni diplomatiche con la Repubblica di Cina (Taiwan) ed entri in relazioni diplomatiche con la Repubblica popolare cinese, è improbabile che la Cina presuma che il prossimo Papa lo farà. In altre parole, la Cina non avrà tali speranze per il prossimo Papa. Altre questioni come la nazionalità del prossimo Papa, a quale ordine cattolico appartiene, se è progressista o conservatore sugli insegnamenti fondamentali della chiesa, hanno poca rilevanza per la Cina.

Ritiene possibile un Papa asiatico?

Ci sono molte speculazioni sul fatto che il cardinale Luis Antonio Tagle delle Filippine sia uno dei principali candidati per succedere a Papa Francesco. Il cardinale Tagle è spesso indicato come il “Francesco asiatico” a causa delle sue opinioni progressiste. Il cardinale Tagle ha solo 67 anni, quindi, a seconda di chi è il prossimo Papa e di quanto tempo serve, il cardinale Tagle potrebbe avere una seconda possibilità se non viene selezionato nel prossimo conclave.