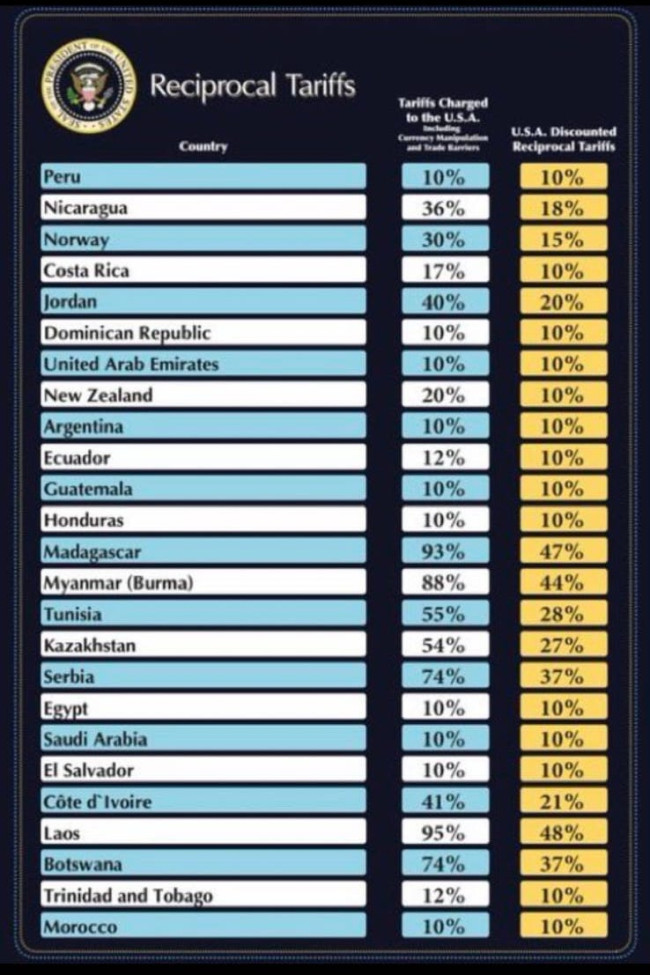

Come promesso, Donald Trump ha annunciato dazi ‘reciproci’, dollaro per dollaro, a quanto imposto dagli altri Paesi anche tenendo conto delle barriere non tariffarie come le imposte sul valore aggiunto e altre misure simili, pur esentando alcuni beni. Ma il calcolo effettivo utilizzato dall’amministrazione Trump non è affatto reciproco.

Originariamente, gli analisti presumevano che l’amministrazione avrebbe puntato alla parità. Ciò avrebbe significato confrontare le singole tariffe di linea classificate nell’ambito del Sistema Armonizzato, o ‘codici HS’ – lo standard globale per il monitoraggio e la tassazione delle merci scambiate – con oltre 5.000 categorie a livello di sei cifre e classificazioni ancora più dettagliate ai livelli nazionali di otto e dieci cifre. Una contabilità completa dovrebbe anche cogliere le barriere non tariffarie come ostacoli normativi, regimi di licenza opachi e altre restrizioni dietro le frontiere.

L’amministrazione Trump ha usato un calcolo diverso, talmente strampalato da sembrare partorito dall’intelligenza artificiale di ChatGPT: il deficit commerciale del paese diviso per le sue esportazioni verso gli Stati Uniti volte 1/2. Il calcolo è stato suggerito per la prima volta dal giornalista James Surowiecki in un post su X e sostenuto dagli analisti di Wall Street. L’amministrazione Trump ha in seguito confermato che era il calcolo che ha usato.

Secondo il Dipartimento per il Commercio degli Stati Uniti, «il mancato pareggio dei disavanzi commerciali ha molte cause, con i fondamentali economici tariffari e non tariffari come principali contributori. Le barriere normative ai prodotti americani, le revisioni ambientali, le differenze nelle aliquote fiscali sui consumi, gli ostacoli e i costi di conformità, la manipolazione della valuta e la sottovalutazione servono a scoraggiare le merci americane e a mantenere distorte le bilance commerciali. Di conseguenza, la domanda dei consumatori statunitensi è stata dirottata dall’economia statunitense all’economia globale, portando alla chiusura di oltre 90.000 fabbriche americane dal 1997 e a un calo della nostra forza lavoro manifatturiera di oltre 6,6 milioni di posti di lavoro, più di un terzo rispetto al suo picco».

I dazi reciproci sono quindi concepiti come uno strumento per contrastare queste distorsioni e riportare il commercio bilaterale in equilibrio. Il calcolo dei dazi reciproci si basa su una formula che considera, come primo fattore, l’elasticità della domanda di importazioni rispetto ai prezzi (ε): misura quanto le importazioni diminuiscono quando i prezzi aumentano a causa dei dazi.

L’equazione è:

Surplus ÷ (Importazioni × ε × φ)

da cui

Quindi

Tariffa ‘reciproca’ (percentuale) = Deficit commerciale USA con il Paese ÷ Importazioni USA dal Paese

L’elasticità della domanda di importazioni verso il prezzo, ε, è stata fissata a 4. E questo perché, si spiega, “prove recenti suggeriscono che l’elasticità è vicina a 2 nel lungo periodo (Boehm et al., 2023), ma le stime dell’elasticità variano”. L’elasticità dei prezzi all’importazione rispetto ai dazi, φ, è di 0,25. Quindi il passaggio dei dazi ai prezzi al consumo (φ): indica quanto del costo del dazio si rifletterà nei prezzi finali pagati dai consumatori. Qui è stimato a 0,25, suggerendo che solo un quarto del dazio incide sui prezzi al dettaglio.

Vengono poi prese in considerazione sia il volume delle importazioni (m_i) sia quello delle esportazioni (x_i) sulla base dei dati del 2024 forniti dall’U.S. Census Bureau sul commercio bilaterale con ciascun Paese.

Infine, c’è la variazione del tasso di dazio (∆τ_i): l’aumento del dazio necessario per ridurre le importazioni e bilanciare il commercio.

La riduzione delle importazioni (∆τ_i * ε * φ * m_i) deve eguagliare il deficit commerciale esistente (m_i – x_i).Risolvendo per τ_i, si ottiene così il dazio necessario per ogni Paese.

Le tariffe reciproche sono state censurate a zero. Potrebbero essere necessarie tariffe minime più elevate per limitare l’eterogeneità delle tariffe e ridurre il trasbordo. Le tariffe vanno dallo 0 al 99 per cento. La media non ponderata tra i paesi con deficit è del 50 per cento e la media non ponderata in tutto il mondo è del 20 per cento. Ponderato dalle importazioni, la media tra i paesi in deficit è del 45 per cento e la media in tutto il mondo è del 41 per cento. Le deviazioni standard vanno da 20,5 a 31,8 punti percentuali.

Per l’Unione Europea – che importa dagli USA più servizi che beni – le importazioni (m_i) sono 605,8 miliardi di dollari, mentre esportazioni (x_i) sono pari a 370,2 miliardi di dollari. Di conseguenza, il deficit (m_i – x_i) è di 235,6 miliardi di dollari. A questo punto, dividendo il deficit con le importazioni si otterrà quel 39% che, nella scheda presentata dal presidente Trump, viene impropriamente definito come un dazio applicato dalla UE agli Stati Uniti.

Una modalità di calcolo più che discutibile che, se fosse applicato non in maniera più generica all’Unione Europea ma alla sola Italia, porterebbe a dei dazi pari a 31,8% ben più alti rispetto a quelli ai quali dovremo sottostare a livello comunitario.