Domenica, in Germania, si sono aperte le urne per le elezioni anticipate dopo la caduta del governo di Olaf Scholz retto dalla ‘coalizione semaforo’ (Socialdemocratici, Liberali e Verdi), andata in crisi a causa dei liberali. Considerata l’attuale sconvolgimento che il neo-Presidente americano Donald Trump sta portando nelle relazioni internazionali (dall’Ucraina al Medio Oriente passando per i commerci), l’esito elettorale era atteso con molta trepidazione, favorita anche dalle innumerevoli manifestazioni contro l’estrema destra rampante, l’AfD, succedutesi nelle ultime settimane (ad esempio a Monaco). Forse proprio il pericolo ‘nero’ ha portato al boom di affluenza, che ha raggiunto livelli da record pari all’84% dei 60,5 milioni di aventi diritto, la più alta dall’unificazione nel 1990 e ben 6 punti in più del 2021.

Le elezioni tedesche sono proporzionali e ogni cittadino dispone di due voti: uno per un candidato che rappresenta la loro circoscrizione e il secondo per la lista degli stati di un partito. Il primo voto è per un candidato diretto che corre nel rispettivo distretto elettorale e determina metà della composizione totale del parlamento, assicurando che ogni distretto sia rappresentato. Il secondo voto decide la forza dei partiti nella camera bassa del parlamento, il Bundestag, e quindi stabilisce quanti candidati di quella lista statale avranno un seggio nel Bundestag che ne conta 630. Il numero di seggi di un partito è determinato dalla loro quota di voti che non può scendere la quota del 5% pena il non ingresso in Parlamento. Tuttavia, viene concessa un’eccezione ai partiti che schierano candidati vincitori in almeno tre distretti elettorali: vincere tre mandati individuali solleva la soglia del 5% per il rispettivo partito.

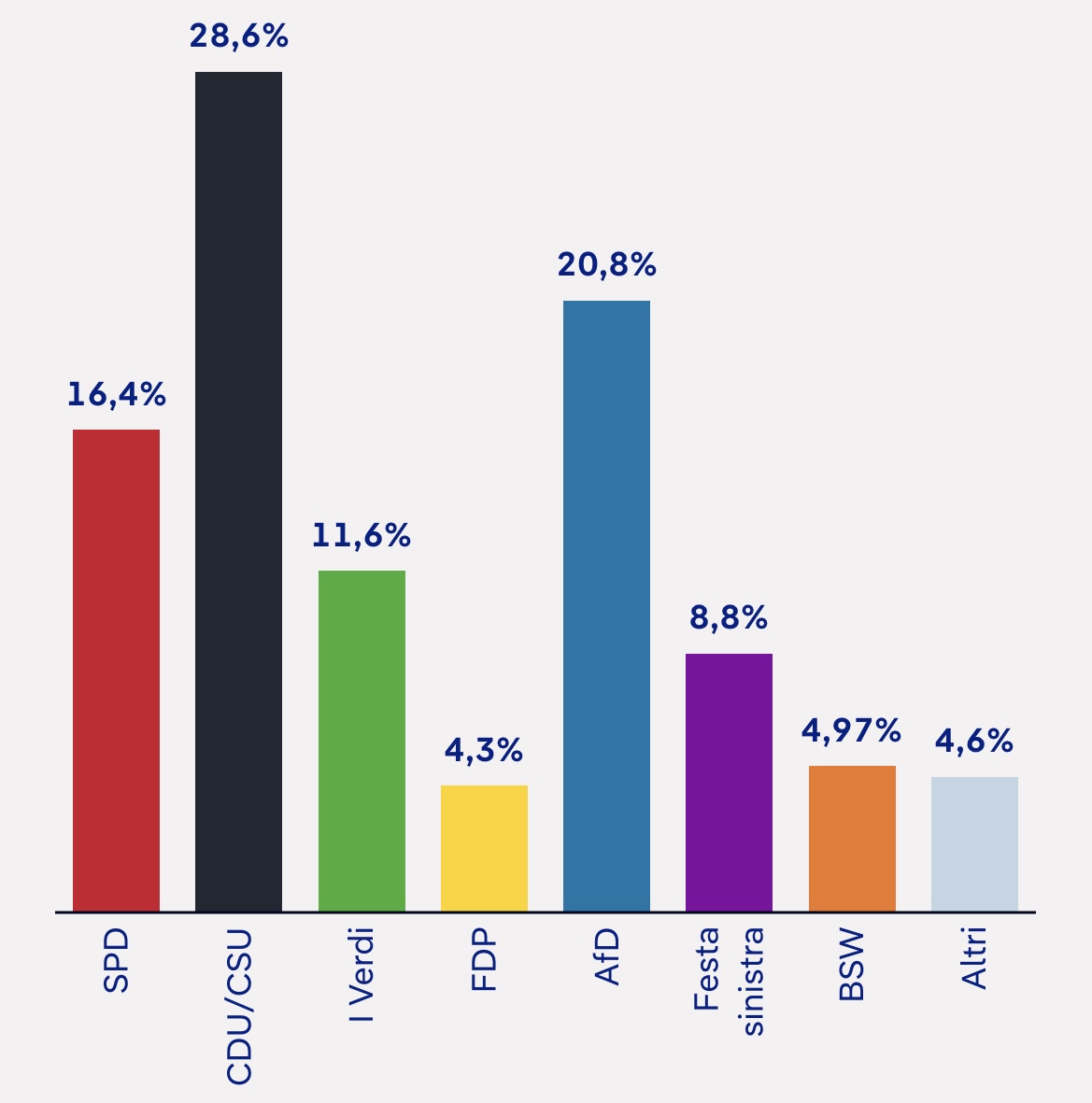

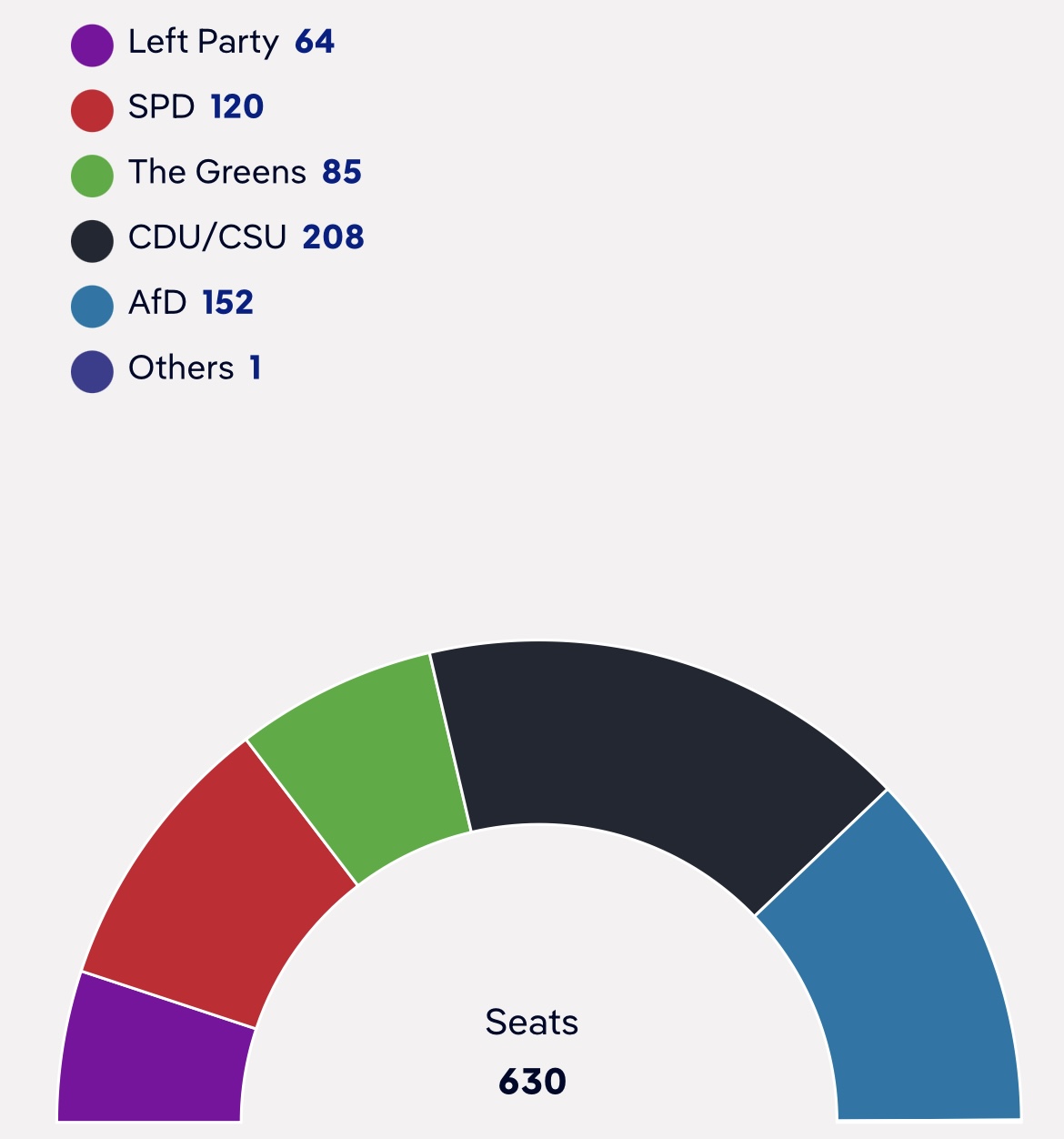

Ad urne chiuse, il risultato è apparso abbastanza chiaro fin dalle prime ore: come primo vincitore, con il 28,5% dei voti (208 seggi), si è affermata l’Unione Cristiano Democratica (CDU) conservatrice guidata dal candidato cancelliere Friedrich Merz e la sua branca bavarese Unione Sociale Cristiana (CSU). “Grazie per la fiducia alla CDU e a me personalmente. Ora spetta a noi», ha dichiarato il leader democristiano. Tuttavia, pur essendo un buon risultato, è il secondo peggior risultato della Democrazia Cristiana tedesca dalla sua nascita e circa quattro punti in più rispetto al peggior esito nel 2021. Il fatto di aver vinto, ma non stravinto, pur essendo stato all’opposizione, potrebbe infragilire la leadership del ‘mezzo vincitore’ Merz, che ha sempre criticato la ‘socialdemocratizzazione’ attuata da Angela Merkel, visto che la strategia di rincorrere l’estrema destra sull’immigrazione (al punto da ricevere i voti anche dell’AfD su un disegno di legge presentato a fine legislatura) non sembra aver avuto l’effetto sperato, e, potenzialmente, potrebbe aprire una frattura interna alla CDU tra ‘merkeliani’ e ‘merziani’. Peraltro, il paradosso è che, stando ai flussi elettorali, l’Unione non è riuscita ad impedire la perdita di un milione di voti finiti all’AfD, ma è riuscita a conquistare 2 milioni di voti provenienti dall’SPD (con cui andrà al governo), un milione dai Liberali, mezzo milione dai Verdi e quasi un milione dall’astensionismo.

Sconfitto è sicuramente il Partito Socialdemocratico (SPD), arrivato terzo con solo il 16,4 per cento (120 seggi), il peggiore esito degli ultimi 76 anni, un crollo di quasi 10 punti rispetto al loro primo posto nel 2021. Il cancelliere uscente Olaf Scholz della SPD ha riconosciuto una sconfitta “amara”, dicendo “il risultato delle elezioni è scarso e mi assumo la responsabilità”. La più grande perdita di voti rispetto alle elezioni precedenti (-9,3%) dovuta, probabilmente, alle decisioni molto contestate del governo Scholz e che è andata ad ingrossare i risultati di CDU/CSU, AfD e Linke a cui ha regalato, rispettivamente, 2 milioni, 720mila e 560mila voti.

I Verdi tedeschi hanno ottenuto l’11,6% (85 seggi), il 3,1% in meno del 2021, ma questo non ha impedito al leader dei Verdi, Robert Habeck, di annunciare il ritiro dalla guida del partito. «Sarebbe stato possibile fare di più, il risultato non corrisponde alle mie aspettative. Volevo ottenere di più, noi tutti lo volevamo. Questo significa per me che non avrò più ruoli di guida nel partito». Seguendo i flussi elettorali, si può notare come i maggiori beneficiare del tonfo dei Verdi siano stati CDU/CSU, a cui hanno ceduto quasi mezzo milioni di voti, e, soprattutto, la Linke, che ha sgraffignato ben 700mila voti.

Bocciati dagli elettori e, quindi, fuori dal Bundestag sia l’estrema sinistra dell’Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW), (frutto della scissione dell’anno scorso dalla Linke) ha preso il 4,97 per cento dei voti (per appena 13.700 voti non entra nel Bundestag) che i liberali dell’FDP, principale responsabile della crisi di governo che ha portato alle elezioni anticipate abbandonando la coalizione per una disputa sul bilancio, è andato peggio, ottenendo solo il 4,3 per cento dei voti. Oltre un milione di voti di persone che votavano liberale sono finiti alla CDU/CSU e quasi 900mila all’AfD. Poiché il partito non ha vinto alcuna circoscrizione e il suo voto nazionale è inferiore alla soglia del 5 per cento richiesta per detenere seggi in parlamento assegnati attraverso la rappresentanza proporzionale, si prevede che perderà tutti i 91 seggi che ha detenuto dal 2021. “Le elezioni tedesche hanno portato la sconfitta per l’FDP, ma si spera un nuovo inizio per la Germania. Questo è ciò per cui ho combattuto”, ha scritto in un post su X il leader Christian Lindner, annunciando le sue dimissioni.

Chi può, invece, rivendicare di essere il secondo vincitore è l’estrema destra (con nostalgie neo-nazi) l’Alternative für Deutschland, con il 20,8% (152 seggi), raddoppiando i consensi rispetto al 2021 (dove aveva ottenuto il 10,4% dei suffragi). Il tutto ‘saccheggiando’ a piene mani, in modo trasversale, dai voti in uscita dagli altri partiti: 720mila dell’SPD, 100mila dei Verdi, 110mila della Linke, 890mila dei Liberali, un milione della CDU, oltre 2 milioni dall’ astensionismo. «Abbiamo fatto una straordinaria campagna elettorale. È stato bello. Siamo il solo partito che ha raddoppiato i consensi rispetto all’ultima volta. Volevano dimezzarci, è accaduto il contrario», ha esordito la leader Alice Weidel appena informata del risultato elettorale, dicendosi pronta all’ingresso in un governo che voglia “realizzare la volontà del popolo”.

«Stamattina, quando ho acceso il telefono, ho visto di aver ricevuto chiamate e messaggi dagli Stati Uniti, tra cui quelli di Elon Musk con le sue congratulazioni. Telefonerò oggi: a chi non ve lo dirò qui e ora», ha detto ai giornalisti. Questo, ha concluso Weidel, «dimostra come Afd mantiene aperti i contatti con tutte le forze politiche, compresa la nuova amministrazione americana». In coincidenza con la partecipazione alla Conferenza di Monaco, l’aveva incontrata il Vicepresidente JD Vance che, peraltro, si era lasciato andare ad un’aspra critica nei confronti dell’Europa, dove, a suo dire, «la libertà di parola è minacciata, e la censura è ben più pericolosa di Putin». Inoltre, il Vicepresidente USA aveva rimbrottato il Vecchio Continente colpevole di aver eretto un cordone sanitario contro i partiti di estrema destra: «Le loro proposte sono un vantaggio per l’Europa. Il contributo dei partiti populisti viene liquidato troppo spesso come disinformazione. Bisognerebbe collaborare con tutti, anche con Afd. Sollevano i temi che stanno a cuore a me e al presidente Trump: dall’immigrazione di massa alla perdita dei valori. In ogni caso, se gli Usa per anni hanno sopportato gli insulti di Greta Thunberg, oggi possono benissimo stare a sentire ciò che grida Elon Musk».

Proprio quest’ultimo aveva ‘intervistato’ su X la la co-leader del partito di estrema destra, Alice Weidel, lasciandole dire che Adolf Hitler era un “comunista’ e poche settimane fa era intervenuto in occasione del lancio ufficiale della campagna elettorale di Alternativa per la Germania ad Halle. Rivolgendosi alla folla prima del discorso di Weidel, Musk aveva definito l’AfD “la migliore speranza” per la Germania e che è giusto ”essere orgogliosi” di essere tedeschi. ”Penso che ci si concentri francamente troppo sulle colpe del passato, dobbiamo andare oltre. I bambini non dovrebbero essere ritenuti colpevoli per i peccati dei loro genitori o addirittura dei loro bisnonni” – ha affermato il ceo di Tesla e X – “Spero vivamente che l’AfD abbia successo e che Alice Weidel diventi cancelliere”, onde difendere la sofferente Germania “per l’eccessiva burocrazia di Bruxelles”.

In quella circostanza, a prendere le distanze dall’estrema destra era stato proprio Merz: “Lo ripeto molto chiaramente: non entrerò in discussione con questo partito su nessuna forma di collaborazione. Non lo farò”, ha ribadito il leader della CDU, candidato cancelliere dei conservatori, in un discorso a Kuenzelsau, nel land sudoccidentale del Baden-Wuerttemberg. “Non sono nella CDU per buttare a mare tutto cio’ che ci ha reso forti e grandi in questo Paese”, ha insistito in modo netto, a pochi giorni dalle polemiche scatenate dalle indiscrezioni su un progetto di legge per inasprire radicalmente le norme sull’immigrazione, ricevendo il sostegno dell’AfD. “Il cordone sanitario è caduto”, aveva esultato su X Weidel.

All’urlo di ‘Prima la Germania, Prima I tedeschi’, a queste elezioni, AfD ha macinato consensi tra le tute blu, nel malessere del ceto operaio (una volta rosso) manifatturiero, automobilistico ed energetico, che ha visto peggiorare la propria condizione a fronte della crisi, gravata dall’incertezza della conversione elettrica, ma anche dalle conseguenze economiche della pandemia e dell’invasione russa dell’Ucraina che ha imposto, a causa delle sanzioni, un reset delle fonti energetiche nazionali con conseguente aumento dei costi delle bollette per imprese e famiglie. Non a caso, AfD si è detta contraria alle sanzioni contro Mosca. Se sette anni fa il leader dell’ala destra di Afd, Björn Höcke, veniva cacciato dal presidio operaio davanti allo stabilimento Opel di Eisenach, oggi non è più così ed in parte se ne era avuto sentore alle elezioni europee del 2024, dove aveva raccolto in media il 13% dei consensi nell’ovest del paese, e ben il 30% nei Länder dell’ex Germania est.

Non c’è dubbio che AfD ha sfruttato l’incapacità dei partiti tradizionali di rappresentare le istanze degli strati più deboli della società, come la classe operaia: «Secondo la Fondazione Konrad Adenauer in Turingia alle ultime elezioni il 42% delle tute blu iscritte al sindacato ha votato per Afd, mentre la quota dei colletti bianchi è stata del 30%», come ricorda un’analisi della Bundeszentrale für politische Bildung (Bpb), l’agenzia federale per l’educazione civica vicina al Ministero dell’Interno, intitolata ‘L’onore perduto delle tute blu’ che sottolinea «il forte e radicato sentimento degli operai tedeschi di far parte di una classe socialmente svantaggiata, svalutata e quindi disonorata» e che registra «tra gli iscritti ai sindacati si registra una banalizzazione del nazismo superiore alle previsioni». Nel medesimo rapporto, si evidenzia la costante diminuzione della partecipazione al sindacato tanto che al momento solo il 22% degli operai è iscritto: «Da molti anni la copertura della contrattazione collettiva è in calo fra le imprese». Non è un fenomeno solo tedesco ma parte del «trend internazionale che sta dando impulso alla rivolta della destra. Già in uno studio pionieristico della fine degli anni ‘80, Stéphane Beaud e Michel Pialoux spiegarono come la progressiva decollettivizzazione dei rapporti di lavoro porta alla perdita dell’orgoglio da parte degli operai e di conseguenza al voto a destra». «La ribellione degli operai tedeschi, tradizionalmente di centro-sinistra, per avere perso il proprio status sociale non ha trovato sbocchi» tranne che nei partiti populisti e sovranisti che speculano su quel malcontento e «sono riusciti a reinterpretare con successo il conflitto di classe come una lotta etnica tra interno ed esterno». Un raggiro di cui sono vittime, in primis, «gli operai maschi» che, di fatti, votano in massa l’AfD.

Se la quota di lavoratori sull’orlo della soglia della povertà in Germania ha raggiunto il livello record del 16% e, come afferma il rapporto BBP, «nel 2023 sei milioni di tedeschi non sono stati in grado di permettersi l’affitto della casa, una settimana di vacanza o una cena con la famiglia al ristorante», non stupisce che l’altro vincitore sia il partito di estrema sinistra ‘Die Linke’ che ha superato la soglia di sbarramento del 5 per cento, raggiungendo l’8,8 per cento (64 seggi), sbaragliando la concorrenza a sinistra della BSW, fondata dalla fuoriuscita Sahra Wagenknecht. Come ha ben capito la Linke che ha presentato il suo radicale programma di riforma fiscale per colpire il solo avversario degli operai: «I super-ricchi, come quelli che governano gli Stati Uniti d’America e piacciono ad Afd» e che prevede l’aumento dell’imposta di successione e l’introduzione di una nuova tassa del 60% sui redditi superiori a 250 mila euro e del 75% per chi oltrepassa il milione. Con l’intento «In Germania nessuno deve essere miliardario», Linke sembra aver colto nel segno, anche grazie alla nuova leadership di Heidi Reichinnek, soprannominata ‘la Regina di TikTok’, proprio per la sua capacità di mobilitare soprattutto i giovani attraverso una grande campagna sui social network che le ha consentito di ottenere una migrazione degli elettori sia dalla SPD che dai Verdi, aggiungendo rispettivamente 560.000 e 700.000 voti.

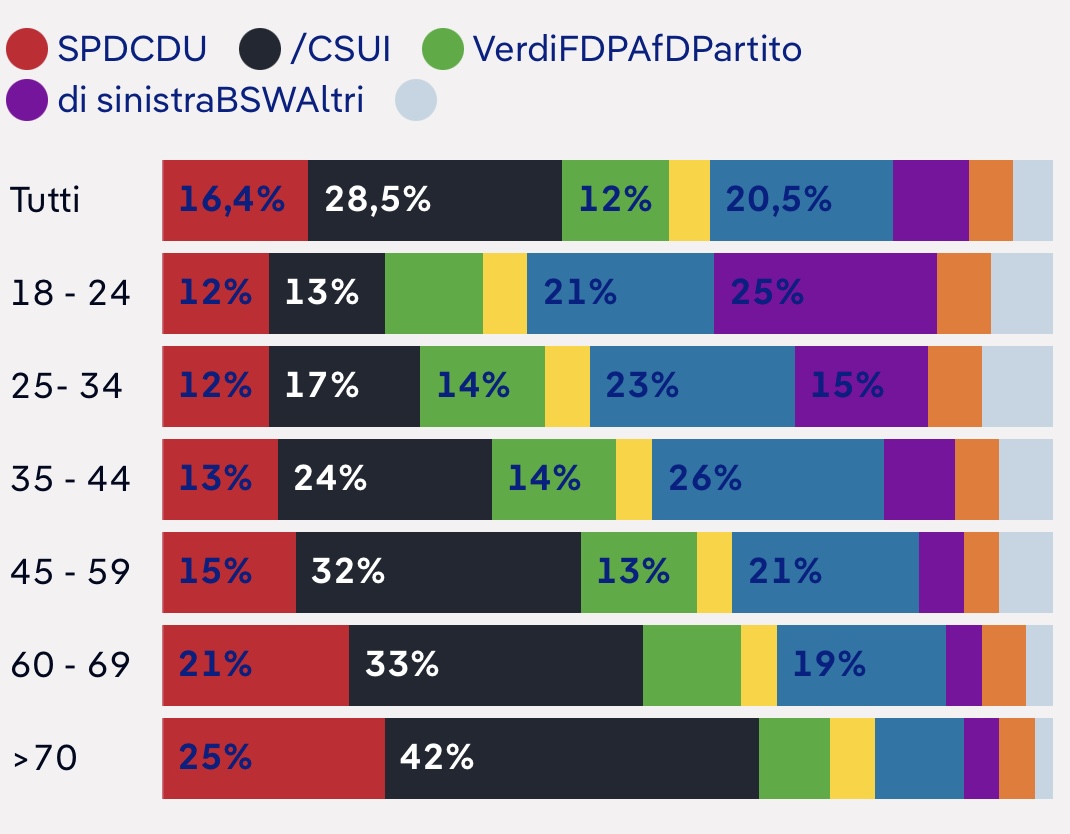

Se si considera il parametro anagrafico, i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni si sono appoggiati alle estremità dello spettro politico, votando più spesso per l’AfD di estrema destra e la Linke. I partiti più tradizionali di SPD e CDU hanno ricevuto i loro rendimenti elettorali più bassi dagli elettori più giovani. I Verdi, a lungo favoriti con il voto giovanile, avevano una delle loro percentuali più basse di voti in questa fascia di età. Gli elettori di età superiore ai 60 anni avevano maggiori probabilità di votare SPD e CDU.

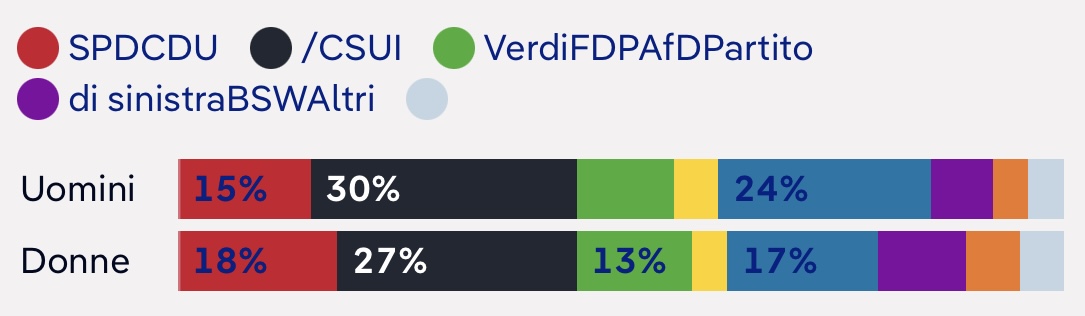

Gli uomini tendono a votare in modo più conservativo rispetto alle donne, votando più spesso per la CDU e l’AfD, mentre le donne tendevano a votare di più per la SPD, i Verdi e il Partito di Sinistra. La differenza di voti in base al genere era solo di pochi punti percentuali, tranne quando si trattava di votare per l’AfD. Il divario di genere tra uomini e donne che votano per l’AfD era del 7%. La differenza di genere per le altre parti era solo del 2-3%.

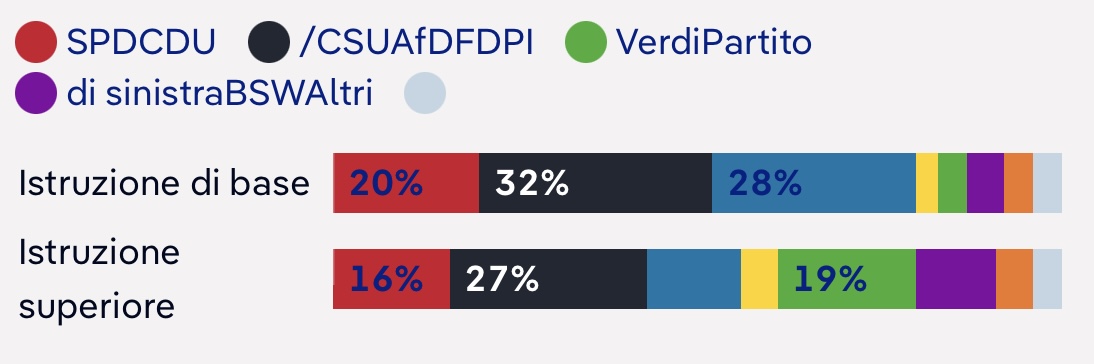

Gli elettori senza un’istruzione universitaria avevano maggiori probabilità di votare conservatori, con la CDU e l’AfD che erano i loro partiti preferiti, seguiti dalla SPD. Le persone con un livello di istruzione di base avevano il doppio delle probabilità di votare AfD rispetto a quelle con diplomi avanzati. Gli elettori tedeschi con diplomi avanzati avevano più del doppio delle probabilità di votare per i Verdi e il Partito di Sinistra rispetto a quelli con livelli di istruzione di base.

Alla base, c’è una crisi più profonda che sta stravolgendo la ‘locomotiva d’Europa’, ben lontana da quel balzo che, soprattutto con l’unificazione di trentacinque anni fa, ne aveva aumentato il peso economico europeo e globale. Oggi quel peso a livello globale si è quasi dimezzato, pur restando la terza economia del mondo, mentre quello europeo è rimasto quasi invariato, tanto da renderla determinante per il Vecchio Continente, nel bene e nel male. Una condizione che si conferma anche adesso, dove il Paese sconta le conseguenze della pandemia di COVID-19 e della guerra in Ucraina che hanno causato un brusco calo della produzione industriale. La Germania è, dunque, in recessione economica. Nel 2024, il prodotto interno lordo si è contratto per il secondo anno consecutivo dopo il 2023 e, a detta della Deutsche Bundesbank, anche nell’anno in corso la crescita sarà minima.

Il crescente declino ha favorito il riallargarsi della frattura tra quelle che erano le due Germanie, con il sempre maggior divario tra i redditi dei cittadini dell’est (Ossi) e quelli dell’ovest (Wessi). Se si era ridotto nel primo quinquennio della riunificazione, anche favorito dagli ingenti fondi che la ex FDR aveva stanziato per la DDR (pari a oltre 2mila miliardi di dollari), quella disuguaglianza economica non è mai scomparsa, sebbene si sia ridotta, ma a velocità sempre più lenta. Tanto che ancora oggi, più di qualche commentatore, continua a parlare di ‘annessione’ più che di ‘unificazione’.

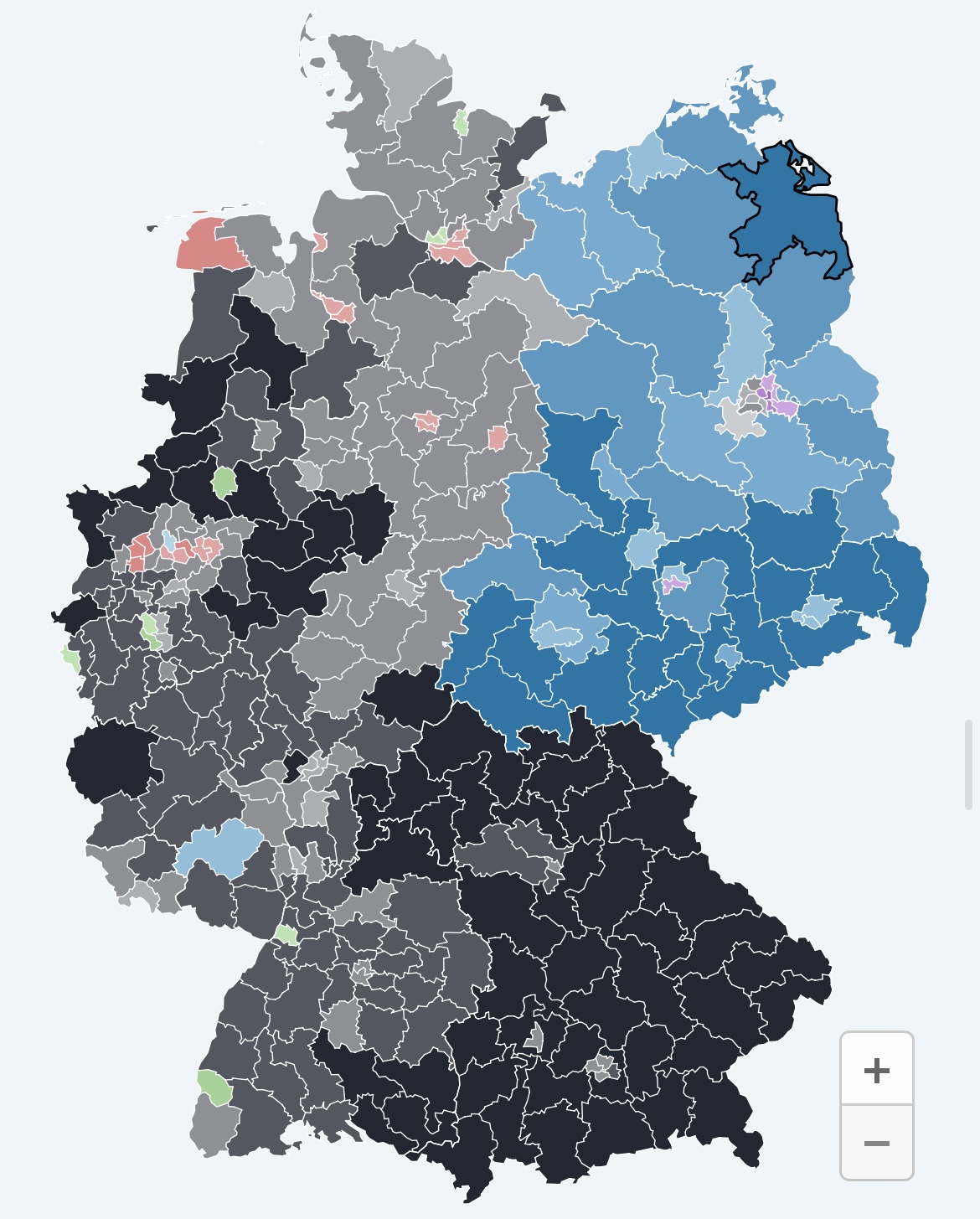

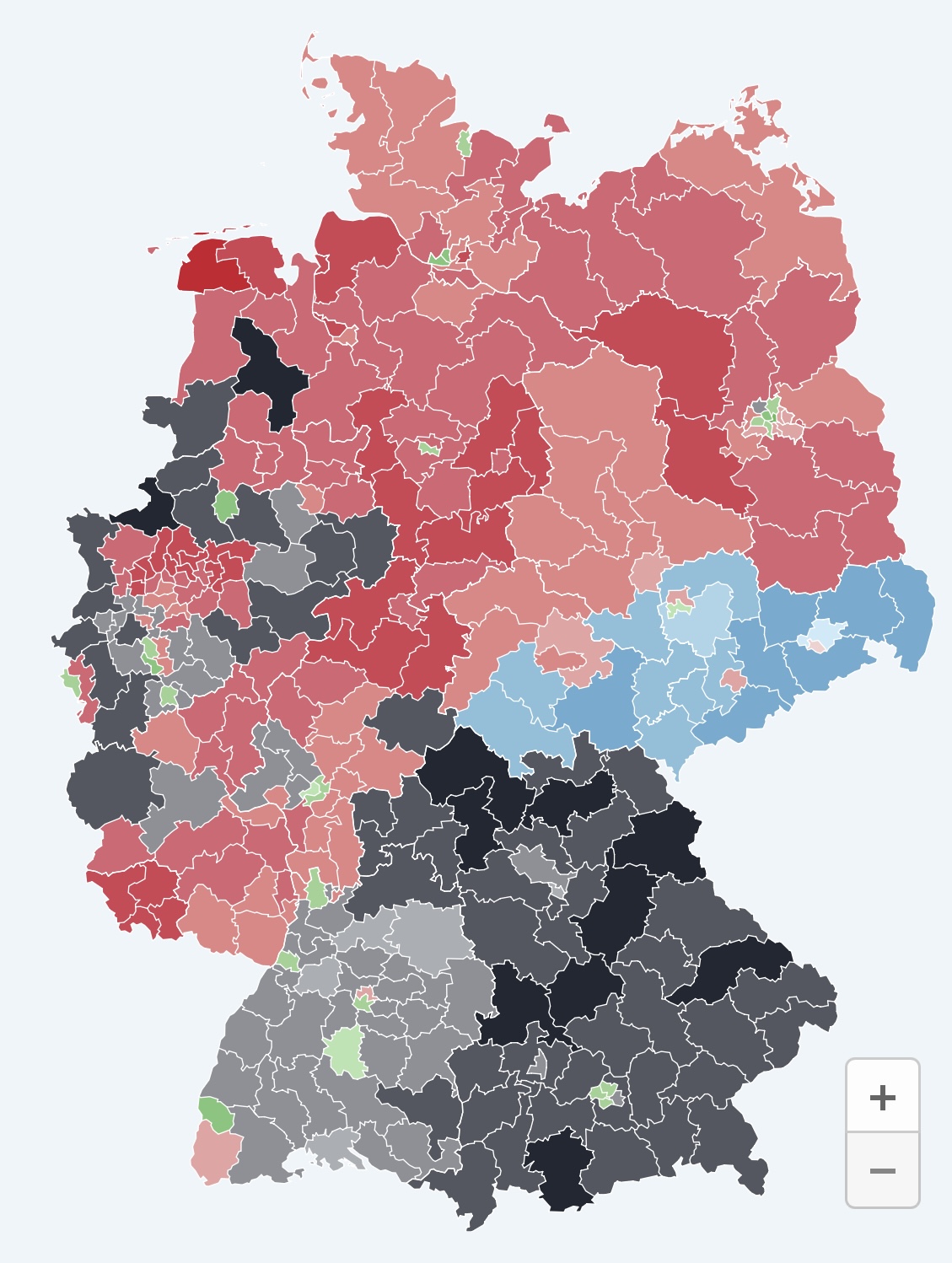

L’insoddisfazione per la propria condizione, come prima ricordato, invece che la paura dell’immigrazione (8% nei Land dell’Est contro il doppio nei Land ad Ovest), è ciò che gonfia le vele dell’AfD soprattutto nei Bundeslaender orientali, a eccezione di Berlino che si conferma in controtendenza visto che il primo partito è la Linke (20,1%), e Afd è solo quinta con il 13,9%. Nel Land della Turingia, sede di Björn Höcke, che è stato condannato per aver usato slogan nazisti vietati, il partito ha ricevuto più del 38% dei voti, quasi il doppio del numero di voti per la CDU. Nei Land di Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania Occidentale, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia, il partito di estrema destra è pronto per una clamorosa vittoria, con molti collegi elettorali che riportano oltre il 30% del secondo voto che va all’AfD.

Per la prima volta in un’elezione, l’AfD ha vinto la maggioranza dei secondi voti in due circoscrizioni nella parte occidentale del paese, Gelsenkirchen e Kaiserslautern. Tuttavia, in entrambe le città, i candidati SPD hanno vinto la maggioranza dei primi voti.

In quest’ottica, la divisione Est-Ovest si rispecchia nella distribuzione dei voti per la CDU. La CDU, insieme alla CSU, ha ricevuto una percentuale più alta dei voti nel sud, nell’ovest e nel nord. In Baviera, la CSU ha vinto tutte le 47 circoscrizioni. La SPD ha avuto i suoi ritorni più forti nel nord e nell’ovest, dove le tradizionali politiche pro-lavoro del partito godono ancora di sostegno. I Verdi hanno vinto la maggioranza dei voti di secondo scrutinio nei centri urbani della parte occidentale del Paese teutonico.

Facendo un paragone con quanto emerso nel 2021, il cambio di rotta risalta agli occhi: mentre le parti settentrionali e orientali del Paese erano principalmente rosse nel 2021, il che significa che le circoscrizioni erano guidate dalla SPD, sono passate al nero (CDU) e al blu (AfD) nel 2025. Nel 2017 la SPD aveva vinto voti di secondo scrutinio in 149 collegi elettorali su 299, mentre nel 2025 è scesa a 17. Molte di queste perdite si trovano nella parte orientale del paese, dove l’AfD è ora il partito dominante.

La Germania vive una contrazione della produzione industriale senza precedenti che, oltre all’aumento vertiginoso dei costi energetici dopo l’invasione russa dell’Ucraina (il ‘miracolo tedesco’ poteva, infatti, contare sul basso costo del gas russo), è anche frutto del rallentamento economico che attraversa la Cina. Se poi si aggiunge la guerra commerciale che Trump vuole iniziare… L’addio ai progetti ‘Nord Stream’ su cui tutti i governi degli ultimi vent’anni avevano puntato, si è poi unito alla decisione, non solo dell’ultimo governo, di ridurre il ricorso alle centrali nucleari. Con una guerra commerciale in arrivo tra Stati Uniti ed Europa (dazi al 25% annunciati da Trump sulle merci europee) e tra Stati Uniti e Cina, il modello tedesco basato sull’esportazione verso la Cina, sull’energia a basso costo della Russia e sulle garanzie di difesa degli Stati Uniti sembra ormai tramontato.

La Legge fondamentale, la costituzione tedesca, stabilisce che la prima sessione del nuovo Bundestag deve svolgersi entro 30 giorni dalle elezioni. Questa volta, entro il 25 marzo. Tradizionalmente, il candidato del partito che ottiene il maggior numero di voti diventerà cancelliere e il principale candidato del partner di coalizione junior viene spesso sfruttato per diventare ministro degli Esteri. Il cancelliere presenta i nomi dei ministri e i loro portafogli al presidente, che nomina i membri del governo. Qualsiasi cittadino tedesco che abbia almeno 18 anni può diventare cancelliere. Non hanno bisogno di avere un seggio nel Bundestag. Il candidato a cancelliere deve vincere la maggioranza assoluta dei voti (50% +1). Se il candidato non riesce a raggiungere questo conteggio, i membri del Bundestag possono scegliere un altro candidato e presentarlo per un altro voto entro due settimane. Ancora una volta, è richiesta una maggioranza assoluta. Se nessun candidato vince la maggioranza assoluta nel secondo turno di votazione, si tiene immediatamente una votazione finale. Chi riceve il maggior numero di voti in quel turno viene eletto. Se il cancelliere è eletto a maggioranza assoluta, il presidente deve nominarlo entro sette giorni. Se la persona eletta raggiunge solo una maggioranza semplice al terzo turno, il presidente può nominarlo entro sette giorni o sciogliere il Bundestag, innescando una nuova elezione, che deve aver luogo entro 60 giorni.

Il non superamento della soglia di sbarramento di FDP è BSW consente agli altri partiti di acquisire più seggi e, di conseguenza, di consolidare una coalizione, anche a due partiti. Se è vero che la CDU/CSU, con 208 seggi del Bundestag, è il partito di maggioranza relativa, è anche vero che, da solo, non detiene la maggioranza assoluta. Il che la costringe alla costruzione una coalizione con un altro partito per assicurarsi 316 seggi, il minimo per una maggioranza, e formare il prossimo governo. Esclusa una coalizione con l’AfD, lasciando in piedi il cordone sanitario contro l’estrema destra, le alternative erano una Grosse Koalition a due con la SPD o una coalizione a tre con il coinvolgimento dei Verdi. Come sopra ricordato, Merz ha già fatto sapere che lavorerà per la prima opzione, che gli garantirebbe ben 328 seggi. “Anche se la situazione è difficile sono fiducioso che arriveremo a delle soluzioni. Afd ha esattamente il doppio dei voti dell’ultima volta e questo è l’ultimo segnale di allerta ai partiti del centro”, ha detto Friedrich Merz a Berlino, all’indomani del voto -“Sono determinato ad accogliere questi segnali. E sono determinato a colloqui costruttivi e veloci con l’Spd. Come ho detto ieri sera il mondo non aspetta. La Germania ha bisogno di un governo in grado di agire”, ha precisato ribadendo di volere il governo entro Pasqua. Non sarà una passeggiata sebbene, in passato, i due partiti abbiano già governato ben quattro volte, tra il 1966 e il 1969 nella Germania occidentale, e tre volte dalla riunificazione, sotto la cancelleria della Merkel.

Sicuramente una coalizione a tre con i Verdi e la SPD avrebbe richiesto più concessioni da parte della CDU centrista di Merz, indebolendo, di fatto, il Cancelliere. I Verdi sostengono tasse più elevate sull’energia ricca e rinnovabile, mentre Merz favorisce i tagli alle tasse sulle società e l’energia nucleare. La sinistra sostiene anche tasse più elevate per i ricchi e sostiene politiche di immigrazione più ragionate, in conflitto con la posizione di Merz di frenare l’immigrazione e aumentare i respingimenti.

Con la SPD, invece, la CDU può procedere alla negoziazione di una politica migratoria più dura, che già il governo di Olaf Scholz aveva cominciato a mettere in campo. La CDU di Merz propone un controllo dei confini e in parallelo eseguire dei respingimenti: “una modifica fondamentale al diritto d’ingresso, d’asilo e di soggiorno, controlli duraturi” alle frontiere con i Paesi vicini e “il blocco di ogni tentativo di immigrazione clandestina“, aveva promesso. Oggi molte persone in arrivo nel Vecchio Continente cercano poi di arrivare in Germania, che attrae il maggior numero di richieste d’asilo. Un altro punto sono i rimpatri verso la Siria e l’Afghanistan. Infine c’è l’idea di applicare un “modello Albania” come quello pensato dall’Italia: chi fa richiesta d’asilo in Ue deve attendere l’esito in un Paese terzo. “Le regole europee sono chiaramente inadatte ad affrontare la situazione, e la Germania eserciterà quindi il diritto di far prevalere le norme nazionali” aveva sottolineato.

Più spinoso potrebbe essere il compromesso sulla Russia (non sono ininfluenti nell’SPD i ‘Russland-Versteher’, aperti al dialogo con Mosca) e sull’approccio al riarmo. Ancora più probabile il dissidio sulla riduzione dello Stato sociale che Merz potrebbe proporre nell’intento di rilanciare l’economia, ma che potrebbe trovare fortemente contraria la socialdemocrazia (penalizzata a tutto vantaggio della Linke) anche in queste elezioni, perché considerata incapace di tutelare i più deboli.

«Non avrei mai pensato di dover dire una cosa del genere. Tutti i segnali dicono che negli Stati Uniti l’interesse per l’Europa diminuisce» – ha evidenziato Friedrich Merz a Berlino – «Sono convinto che potremo convincere gli americani che l’Europa sia nel loro interesse. Ma dobbiamo anche confrontarci con lo scenario peggiore». “L’Europa deve prepararsi al massimo sforzo per difendersi anche senza gli Usa”, ha detto Merz che ha chiesto a Francia e Regno Unito di condividere il loro scudo atomico. Inoltre ha promesso che non manderà soldati tedeschi in Ucraina e si è detto preoccupato del «tentativo di decidere sulle teste degli europei e degli ucraini per fare un accordo con la Russia. Questo è inaccettabile per l’Europa».

Se Olaf Scholz aveva utilizzato il termine ‘Zeitenwende’ nel 2022 per annunciare i nuovi impegni di spesa dopo l’invasione russa dell’Ucraina, Merz sembra voler andare molto oltre, dicendosi pronto ad investire anche 200 miliardi nella difesa. L’aumento al 2% delle spese militari richiesto dalla NATO in passato, o quello proposto poche settimane fa dal nuovo Segretario generale Mark Rütte o addirittura la richiesta del 5% dagli Stati Uniti di Donald Trump pongono le forze politiche tedesche di fronte ad un bivio: investire solo per una Germania più forte e più armata oppure per un’Europa pronta a diventare ‘attore globale’ investendo in una difesa comune attraverso investimenti condivisi, razionalizzati. L’intenzione di tornare a rafforzare il rapporto con la Francia e, in modo inedito, con la Polonia (con buona pace dell’Italia) farebbero pensare alla seconda opzione. Soprattutto tenuto conto – come da lui chiarito – che lo “sviluppo lineare della democrazia” è finito, e che si sono formati il campo democratico e “l’asse delle autocrazie”, quest’ultimo capeggiato da Russia e Cina. “Siamo testimoni dell’erosione dell’ordine liberale internazionale”, ha dichiarato, spiegando: “Negli ultimi dieci anni è emerso un asse delle autocrazie che esercita un’influenza destabilizzante su diverse regioni del mondo, mina l’Occidente politico e sfrutta le crisi a proprio vantaggio. Questo non è né più né meno che un asse revanscista e anti-liberale che abbraccia la competizione sistemica con le democrazie liberali”.

Per Merz la Presidenza di Trump, che mette in discussione il ruolo protettivo dell’America, è un’opportunità per l’Europa, che deve “’fare i compiti’ in vista dei nuovi attacchi di Donald Trump piuttosto che stare seduta come un coniglio di fronte a un serpente. Se vogliamo essere presi sul serio come pari, noi europei dobbiamo metterci in una posizione tale da assumerci la responsabilità della nostra sicurezza“. L’obiettivo dichiarato di Merz è “raggiungere l’indipendenza”, soprattutto dagli Stati Uniti di Trump. ‘Vasto programma’ si direbbe, che, in ogni caso, renderebbe necessario trovare le risorse, ricorrendo anche al debito pubblico, da sempre nemico mortale e morale dalla politica tedesca, e, dunque, magari, ‘azzardare’ una riforma delle rigide regole di bilancio, il cosiddetto ‘Freno costituzionale al debito’ anche noto come ‘Schwarze Null’. Regole -divenute pilastro del rigore economico dell’’era Merkel’- che, a partire dal 2009, sono anche in Costituzione e che impongono un limite del deficit strutturale allo 0,35% del PIL (art. 109 comma 3 GG). Anche in coincidenza di un rallentamento dell’economia, Berlino non ha mai derogato alla regola, mantenendo il deficit al di sotto del 3% del PIL, sacrificando spazio fiscale che avrebbe potuto essere impiegato per massicci interventi pubblici. Il voto anticipato, peraltro, è proprio figlio dello scontro tra l’ormai ex Cancelliere tedesco Scholz, che puntava a rendere più flessibili le regole di bilancio, e le posizioni intransigenti dei liberali. “Si può discutere di tutto”, ha detto sull’ipotesi di riformare il freno del debito, aprendo anche al dibattito anche sul debito comune europeo, ma senza prendere una posizione a riguardo. Del resto, se quello era uno strumento che poteva apparire ‘necessario’ ai tempi della crisi finanziaria del 2007-2008, oggi i tempi sembrano essere tutt’altri. In merito, secondo il Financial Times “i partner europei si aspettano che Berlino agisca con coraggio. Se non lo fa, non saranno solo la competitività e la sicurezza dell’Ue a essere minacciate, ma la sua stessa sopravvivenza”.

Va bene il debito, ma, prima di tutto c’è l’economia da rimettere in piedi, a partire dallo strategico settore automobilistico per il rilancio del quale la CDU di Merz sarebbe intenzionata ad abolire il divieto Ue alla vendita di auto a combustione dal 2035, ma, al contempo, ad espandere la rete di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Inoltre, nell’ottica del nuovo Cancelliere, non si può prescindere dal rimediare a quello che Merz ha definito “un grave errore strategico” e cioè l’abbandono della produzione di energia nucleare -voluto da Angela Merkel e dalla stessa CDU nell’ultimo decennio- attraverso un piano che potrebbe comprendere la riattivazione delle centrali spente oppure l’investimento nella ricerca di piccoli reattori modulari. “La massima fondamentale del governo sarà quindi che si potrà di nuovo contare sulla Germania, manterremo la parola data, prenderemo decisioni e, una volta presa una decisione, la rispetteremo” è, in sostanza, il nuovo corso teutonico secondo il Cancelliere in pectore che ha promesso un’ ‘Epochenbruch’ per la Germania: ora non resta che vedere Friedrich Merz all’opera.