L’analogia con l’operato di Nixon e Ford negli anni Settanta sul Vietnam e le aggravanti di Trump e Biden. Le immagini viste in questi giorni a Kabul costituiscono un’amarissima nuova versione di quei fatti del ’73-’75, forse con sfumature ancora meno lusinghiere per la superpotenza americana

Fra i molti commenti di questi giorni sul ritiro americano dall’Afghanistan, spiccano quelli che fanno riferimento agli Accordi di Monaco del 1938, paragonandoli addirittura a quanto convenuto lo scorso anno a Doha fra USA e Talebani; ma anche quelli che, in maniera decisamente troppo italocentrica, definiscono ‘nuovo 8 settembre’ la precipitosa fuga dei militari statunitensi e l’improvviso crollo delle istituzioni afghane di fronte all’avanzata degli studenti coranici.

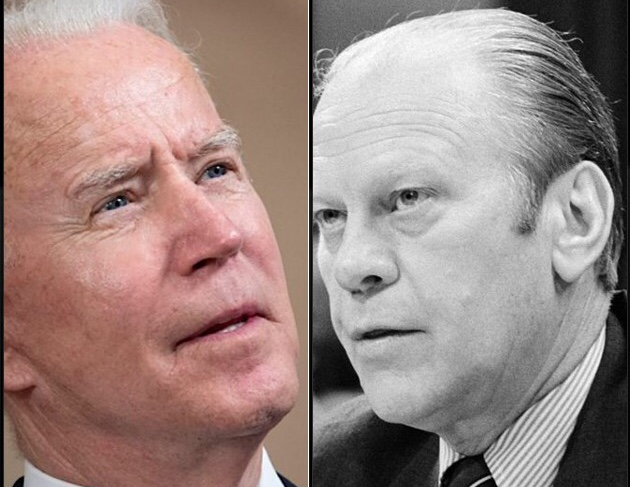

Sebbene fra Monaco e Doha vi sia in effetti qualche analogia, a partire dall’assenza al tavolo delle trattative degli interlocutori più direttamente interessati (rispettivamente il Governo cecoslovacco e quello afghano), sembra, però, alquanto esagerato scomodare in questa occasione l’ultimo conflitto mondiale e i suoi prodromi. Il paragone più corretto, anche per la sostanziale omogeneità dei protagonisti, potrebbe invece essere quello con gli Accordi di Parigi del 27 gennaio 1973 sul Vietnam e con la loro materiale applicazione in senso esclusivamente favorevole ad Hanoi, fino all’ingloriosa fuga statunitense di due anni dopo. Non Chamberlain e Badoglio, quindi, ma più semplicemente Nixon e Gerald Ford.

Gli Accordi di Parigi fecero, infatti, larghe concessioni al Vietnam del Nord, le cui forze poterono restare sul campo nella parte meridionale del Paese, ponendo così le basi per la sua definitiva conquista, avvenuta dopo che il Presidente Richard Nixon, in difficoltà al Congresso e poi distratto dallo scandalo Watergate,venne meno all’impegno di difendere l’autodeterminazione del Sud Vietnam. Hanoi fu così messa in condizione di proseguire la sua avanzata, che culminò nella caduta di Saigon il 30 aprile 1975.

Joe Biden, ben ricordando quell’avvenimento, che pesa ancora oggi come un macigno sulla coscienza americana, e forse presagendone la ripetizione, aveva cercato già nel luglio scorso di esorcizzarlo, dichiarando che non si sarebbero mai più visti funzionari e soldati americani fuggire in elicottero dal tetto della loro Ambasciata. Sfortunatamente per lui, le immagini viste in questi giorni a Kabul costituiscono proprio un’amarissima nuova versione di quei fatti, forse con sfumature ancora meno lusinghiere per la superpotenza americana.

Gli Accordi di Doha del 29 febbraio 2020, conclusi fra statunitensi e Talebani in assenza di rappresentanti del Governo di Kabul (e tuttora non pubblicati), prevedevano, secondo le informazioni diffuse dall’Amministrazione Trump, un progressivo ritiro delle forze armate statunitensi; un cessate il fuoco, con roadmap politica da perseguire tramite colloqui inter-afghani; uno scambio di prigionieri (con numeri molto favorevoli ai Talebani); una garanzia da parte talebana che in Afghanistan non ci sarebbe più stato posto, come in passato, per i movimenti terroristici. Quando però Donald Trump, in vista delle elezioni presidenziali americane, decise di accelerare il ritiro, i Talebani riavviarono la loro avanzata, che divenne inesorabile nel momento in cui il nuovo Presidente Biden non solo confermò l’impegno a lasciare il Paese, ma gli diede un orizzonte certo, fissato (con un senso delle ricorrenze alquanto macabro) all’11 settembre 2021 e poi anticipato al 31 agosto.

Ecco quindi, davvero in analogia con l’operato di Nixon e Ford negli anni Settanta, un’altra ‘fuga’ americana, avvenuta questa volta dopo vent’anni(contro dieci nel caso vietnamita) di fortissime perdite umane e materiali, sulla base di impegni diplomatici fittiziamente assunti e poi disattesi dalle parti. Con l’aggravante di avere‘sdoganato‘ i Talebani come unico sostanziale rappresentante dell’Afghanistan, a fronte del totale isolamento di un Governo sì incapace e corrotto (come del resto, a suo tempo, quello sudvietnamita), ma in ogni caso legittimo.

Quest’ultimo errore va ovviamente rimproverato al solo Trump, abituato d’altra parte a tener conto, non solo in politica estera, delle ‘reali’ forze in campo, anche a costo di una rudezza inabituale in campo diplomatico. Al consumato politico Biden, considerato un grande esperto di politica estera, dev’essere invece rimproverato tutto il resto: non solo il disastroso ‘game over’, deciso per soli fini interni e con totale assenza di pianificazione; non solo la catastrofe umanitaria che ne sta seguendo; ma anche e soprattutto il durissimo colpo inferto alla credibilità internazionale degli Stati Uniti.

Come ha osservato il politologo Moisés Naìm, ex direttore di ‘Foreign Policy‘, può essere normale, dopo vent’anni, abbandonare una strategia che non porta ad alcun risultato; ma non lo si può fare abdicando sostanzialmente alla leadership mondiale degli Stati Uniti, perdendo gran parte del proprio capitale politico anche a livello interno (come sembrerebbero indicare i primi sondaggi), scoraggiando gli alleati e incoraggiando invece di fatto i rivali più o meno autocratici (Cina, Russia, Turchia, Iran, Pakistan) a portare avanti, a Kabul e non solo, le proprie pericolose sfide.

D’altra parte, il discorso con cui Biden, il 16 agosto, ha inteso giustificare (e, quel che è peggio, motivare politicamente) la catastrofica fuga è stato duramente criticato anche dai media americani più vicini al Presidente e al Partito Democratico. Attribuire l’intera colpa dell’accaduto alla classe politica afghana, per due decenni scelta e foraggiata proprio dagli USA; affermare che Washington ‘non ha la forza‘ per fare di più e che ‘il caos era inevitabile’; dire infine, sfidando davvero il ridicolo, che la missione in Afghanistan doveva solo sconfiggere il terrorismo e non invece ‘costruire una Nazione‘, quando invece la cooperazione tecnica e l’ institution building erano al centro della presenza quanto meno degli alleati (come l’Italia, con il suo impegno nel settore della ricostruzione del settore giudiziario afghano oltre che dell’intera provincia di Herat); tutto questo si commenta davvero da solo.

Quale sarà ora il futuro dell’Afghanistan? I Talebani sembrano aver imparato alcune lezioni del passato, mostrando adesso una maggiore attenzione per l’immagine esterna e la comunicazione. Solo il tempo dirà quanto siano attendibili le loro rassicurazioni riguardo a un miglior trattamento delle donne o all’indisponibilità a fornire nuovamente rifugio a gruppi terroristici: i precedenti non inducono certo a essere troppo ottimisti. Dato che ‘hanno vinto’, sarà ovviamente necessario ‘parlare con loro’, come ha osservato, non senza un certo accento cinico, l’Alto rappresentante per gli affari esteri di una peraltro latitante Unione Europea, Josep Borrell. D’altra parte gli studenti coranici non sono dei ‘marziani’: fanno parte del gruppo etnico principale dell’Afghanistan, quei Pashtun che hanno combattuto negli anni Ottanta contro l’occupazione sovietica, come ne fanno parte molti dei loro potenziali interlocutori nel Paese, a partire dall’ex Presidente Hamid Karzai, non a caso immediatamente ricomparso sulle scene. I Talebani, al di là degli eccessi, sono portatori di un’ideologia tradizionalista e rurale molto vicina alla maggioranza del popolo afghano: assurdo indignarsene.

Se riusciranno -e potrebbero farcela- nell’impresa di non diventare nuovamente dei paria internazionali, rassicurando all’esterno i sempre più deboli interlocutori euro-americani, e comportandosi all’interno in maniera (almeno apparentemente) non troppo deprecabile, si potrebbe prospettare per loro un lungo periodo di potere nel Paese crocevia dell’Asia Centrale. Con buona pace dei benpensanti che, da noi, si stracceranno le vesti.